国交省 下水道管路の「全国特別重点調査」要請 対象は5千キロ、うち1千キロを優先 今年度予備費から100億円支出

国土交通省は18日、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、下水道管路の「全国特別重点調査」を自治体に要請した。政府は同日の閣議で、この調査に2024年度予算の予備費から約100億円を支出することを決めた。調査は、「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」(委員長=家田仁政策研究大学院大学特別教授)の提言を踏まえたもの。今回と同種・同類の事故を未然に防ぐのが目的。調査対象は管径2メートル以上で、30年以上前に設置・改築された管路。それら管路の延長は約5千キロメートルで、そのうち優先して調査が必要なものは1千キロメートル。優先箇所については夏頃までに、それ以外の箇所は1年以内を目途に調査を完了するよう求めた。

今年1月28日に発生した八潮市の道路陥没事故は、下水道管路の破損に起因すると考えられている。道路を走行中のトラックが事故に巻き込まれたほか、周辺12市町の住民約120万人に一時下水道の使用自粛が求められるなど大きな影響があった。国交省は事故発生直後に、同様の大規模な下水道管路の緊急点検を自治体に要請したが、1週間という限られた期間での緊急的な措置であり、対象箇所や点検方法も限定的で十分とは言えなかった。

今回の全国特別重点調査では、管径2メートル以上かつ1994年度以前に設置・改築された下水道管路が対象。このうち、①八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所②管路の腐食しやすい箇所③陥没履歴があり交通への影響が大きい箇所④その他――に該当する箇所を優先的に調査する。

①は、構造上の施工困難箇所(立坑の接続部付近の曲線部で半径120メートル以下を目安)で、地下水位が高い砂質系または緩いシルト質系の地盤などが該当。都道府県などが作成している「液状化マップ」や現場周辺のボーリング調査結果を活用して対象箇所を抽出する。

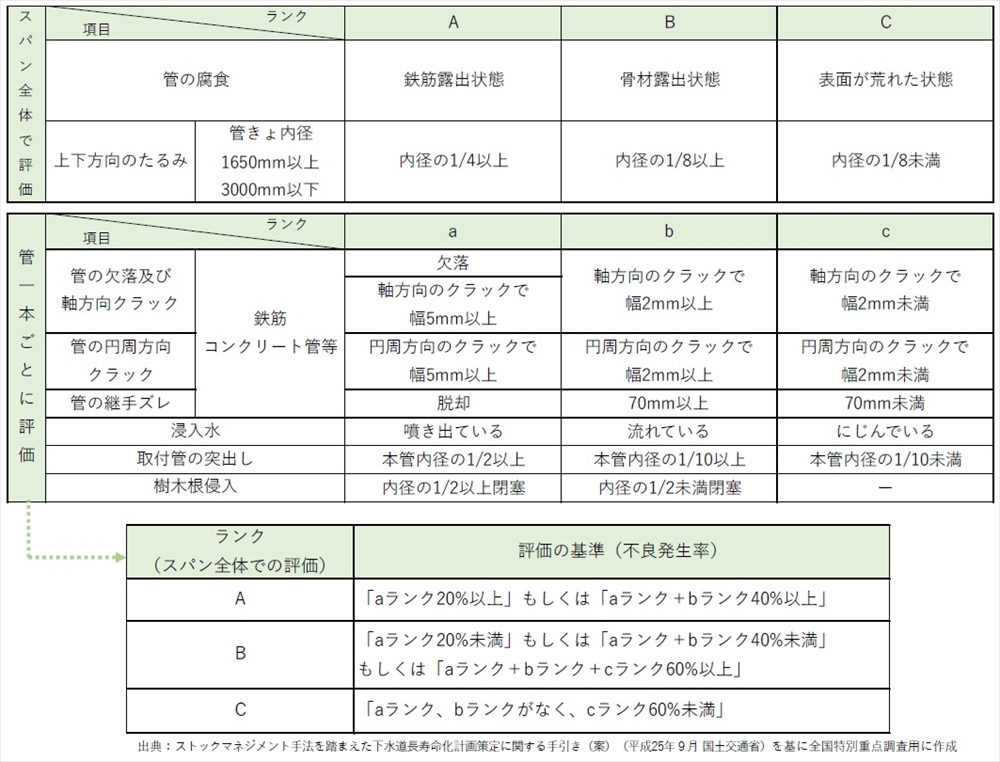

②は、下水の流路の勾配が著しく変化する箇所や高低差が大きい箇所、伏越室の壁など多量の硫化水素が発生する恐れがある箇所、過去の調査で腐食(ランクC以上、図1参照)が確認され防食などの対策が未実施の箇所。

③は、緊急輸送道路で、下水道に起因して舗装に一定規模以上の穴が空いた道路陥没があった箇所。穴の目安として短辺の幅が50センチメートル以上かつ深さ20センチメートル以上。

④は、沈砂池の堆積土砂が顕著に増加した処理場やポンプ場につながる管路。直近1年間のデータを過年度のデータと比較するなどにより判断する。

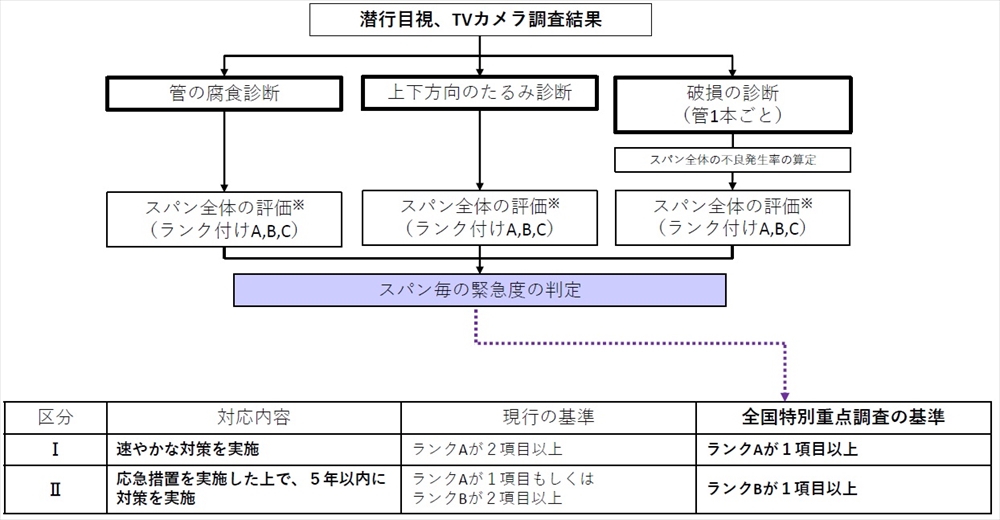

調査に当たっては、従来行われてきた潜行目視やテレビカメラ(ドローン、浮流式などを含む)による管路内の調査を全線にわたり実施し、原則としてコンクリート診断士や技術士(建設部門、上下水道部門)、下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士といった専門家による確認を経る。直近3年以内の調査結果も有効活用できるが、その場合でも専門家による再確認を行うなど、判定の質が十分に確保されるように留意する。シールド工事で施工した管路は、内面の2次覆工の劣化だけでなく、構造体であるセグメントの劣化についても特に留意して調査する。

これらの調査で判定基準のⅠ、Ⅱ(図2参照)に該当した場合は、空洞調査を実施。埋設深が2メートル以浅の場合は路面から、2メートルより深い場合は地上からの簡易な貫入試験もしくは管路内からの空洞調査を行う。

優先的に調査すべき箇所については、判定基準Ⅰ、Ⅱに該当しなかった場合でも、管路の健全度や安全度を定量的に評価するための打音調査(管に軽い衝撃を与えて発生する振動を計測する調査)などを実施。この結果により同基準Ⅰ、Ⅱと判定された場合は空洞調査を実施する。

複数の優先調査項目に該当する箇所については、打音調査や空洞調査に加え、既往の空洞調査結果の活用、処理場やポンプ場における下水の流量や水質、管路内の硫化水素濃度などの既存記録の確認・分析といった補完的な調査を行うことが望ましいとした。

管路内の水位が高く調査が困難な場合には、深夜など流量の少ない時間帯に上流のポンプ場を停止し管内貯留をしつつ、住民にも深夜の下水道の使用自粛を要請するなど、最大限の水位低下を図り、調査を実施。3月7日に秋田県男鹿市で管路の補修工事中に作業員が死亡する事故が発生したことなども踏まえ、調査に際しては換気や流出防止措置などの安全対策を十分に実施することが求められるとした。

今回の調査では、緊急度の判定基準を現行より強化した。管路の腐食やたるみ、破損をそれぞれ診断し、劣化の進行順にAからCにランク付けした上で特別な判定基準で対策を確実に実施する。ランクAが1項目以上あれば、緊急度Ⅰの「速やかに対策を実施する(原則1年以内。やむを得ない場合は応急措置を実施した上で速やかに対策を実施)」、ランクBが1項目以上あれば緊急度Ⅱの「応急措置を実施した上で、5年以内に対策を実施する」と判定する。

今回の調査では、優先的に実施すべき箇所は夏頃まで、それ以外の箇所は1年以内を目途に完了を目指す。

![[AD]BitNavigator_850_150](https://www.kankyo-news.co.jp/uploads/2026/02/17/rDUhxjfMQSzbhbshHqyA1FTfIUpHL4M0kLVTi6Ru.jpg)