下水協 2025年度事業計画 〝第三者機関〟の具体化など重点 災害支援「全国ルール」の改定も

日本下水道協会は5日、2025年度事業計画を公表した。25年の干支である乙巳に因み「成長と変革」の継続をキャッチフレーズに、人材不足や施設の老朽化、財政難といった下水道事業が抱える課題の解決を目指し、「中期計画2022」を踏まえて34の主な施策に取り組む。そのうち、下水道の官民連携事業をモニタリングする第三者機関の具体化や災害時支援に関する全国ルールの改定など8つの取り組みを重点施策に挙げた。

事業計画について説明した岡久宏史理事長は、人材不足、施設の老朽化、財政難の三重苦が下水道事業の大きな課題だとした上で、この解決に向けて①AIなどを活用したDXの推進②官民連携の推進③人材の確保・育成が重要になるという考えを示した。

協会は「中期計画2022」で、下水道のシンクタンク、スポークスマン、ナレッジセンターの3つの役割に基づき、5年間で実施すべき事業を策定。25年度は同計画の4年目に当たる。

25年度事業計画では、重点的に取り組む施策として、①モニタリングを実施する第三者機関の具体化②下水道展、下水道研究発表会の開催③官民による連携・協力を促進する「Geマッチング」の実施④災害支援に関する全国ルールの改定⑤エコ資機材等の普及による脱炭素化の推進⑥下水道事業の理解を促進するための広報戦略の策定⑦WEF(米国水環境連盟)やEWA(欧州水協会)との連携による特別会議の開催⑧地方公共団体が保有する下水道管路の施設や維持管理のデータを一元管理するクラウド型サービス「下水道共通プラットフォーム(すいすいプラット)」の導入促進――を挙げた。

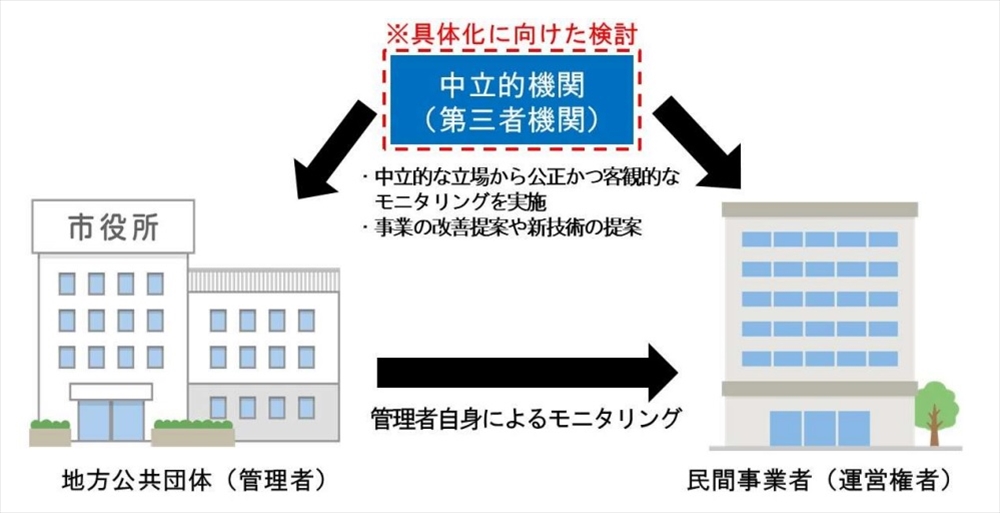

①の第三者機関ついては、協会の「下水道事業におけるモニタリング機関のあり方検討会」が2月25日にまとめた報告書で、今後導入拡大が見込まれるウォーターPPPなど下水道の官民連携事業を支える仕組みとして、事業の履行確認や評価、官民の紛争調整などを行う中立的な機関の設立を提言している。協会では、この提言を踏まえて、第三者機関の具体化に向けた検討を始める考え。

②の下水道展と下水道研究発表会は、官民の交流・意見交換の場として毎年開催されている。今年の下水道展は7月29日~8月1日までの4日間、インテックス大阪で開かれる。下水道関連の最新の技術や機器、システムなどが一堂に会し、下水道技術情報研修会や各種セミナー等の併催企画が行われる。今回は大阪・関西万博とも開催時期が重なることもあり、宿泊費の高騰による影響を緩和するために地方公共団体への支援なども検討する。

④については、能登半島地震の復旧支援に上下水道一体で当たった対応を反映し、「下水道事業における災害時支援に関するルール」(全国ルール)を改定する。

⑤については、CO2の排出削減効果のある資器材を「下水道用エコ資器材」として指定する制度を2月1日から始めており、この制度の運用を通じてエコ資器材の普及を促進する。

⑦については、協会とWEF、EWAの3団体による特別会議が下水道疫学をテーマに米ロサンゼルスで開かれ、日本からも下水道疫学の専門家が参加する予定。

この他には、脱炭素化と下水汚泥肥料の利用を促進するため、解説書の説明会や先進事例等の情報発信、下水汚泥肥料で育てた農作物の愛称「じゅんかん育ち」の商標登録の実用化を進める。また、新規に「下水道使用料算定の基本的考え方」の改定に向けて検討する。