ネイチャーポジティブが拓く日本の未来 〝自然共生〟の強み生かし世界に未来の姿を 多層的な取り組み連動させ「理念」から「現実」へ

1 ネイチャーポジティブが求められる背景

近年、生物多様性の喪失はかつてない速度で進行しており、現在の種の絶滅率は自然速度の数百倍に達し、自然の回復力を上回る速度で喪失が進行しているとされる。これにより食料や水の供給、防災・気候安定といった生態系サービスが危機にさらされ、人間社会の持続可能性そのものが揺らいでいる。自然の保護区指定や資源管理といった従来の対策だけでは、経済活動に根差した圧力を十分に食い止めるのが難しい状況にある。こうした現状を背景に提唱されたのが、「Nature Positive(ネイチャーポジティブ)」という理念である。ネイチャーポジティブは、現時点で国際的に統一された定義が定まってはないが、生物多様性の損失を止め、自然を回復軌道に乗せるべきだという理念として国際的に広く共有されつつある。この言葉は政策、企業活動、金融の場で急速に浸透しており、日本においても環境・経済政策の両輪として議論が進みつつある。

本稿では、ネイチャーポジティブに関する国際的な動向、日本における生物多様性の現状と課題を整理し、その実現に向けて社会や経済システムをどのように変えていくべきか、その際の政府、自治体、企業、市民が果たすべき役割を明らかにし、今取り組むべきことを提起する。最後に、ネイチャーポジティブが拓く日本の未来について展望する。

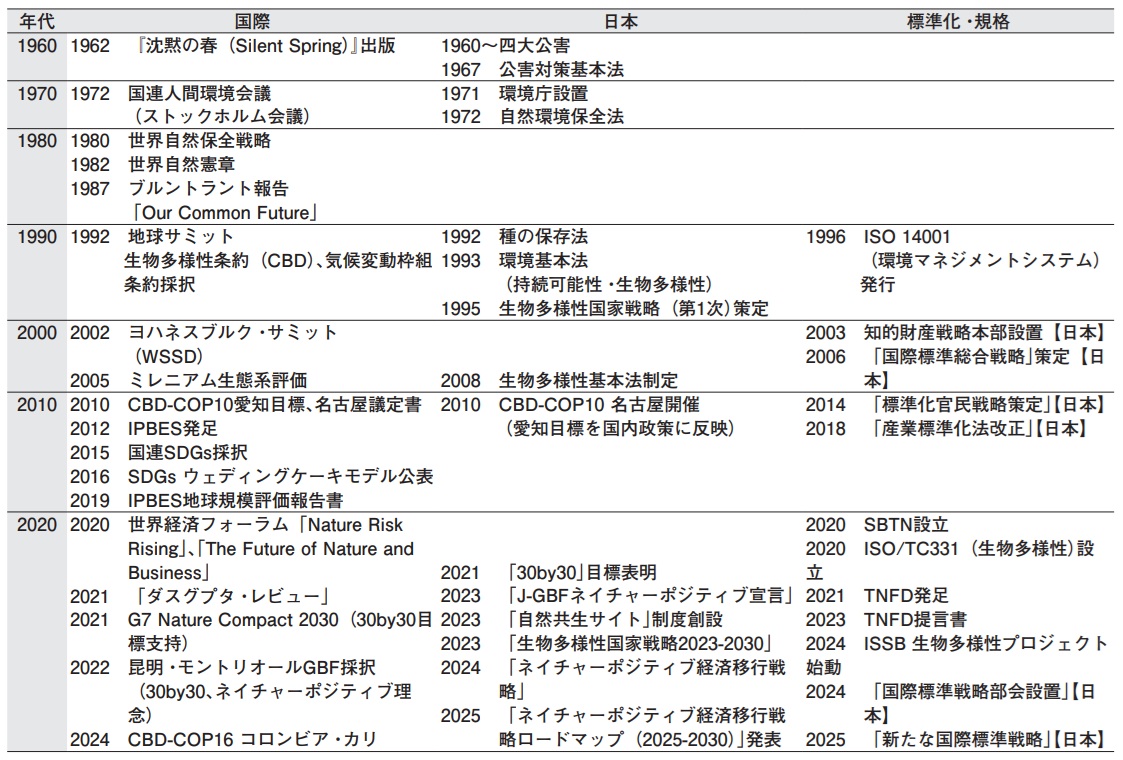

2 生物多様性に向けた国際的潮流

生物多様性条約(Convention on Biological Diversity: CBD)は1992年の採択以来、国際的な生物多様性保全の枠組みを主導してきた。近年では、2022年の生物多様性条約第15回締約国会議(CBD COP15)で「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(Global Biodiversity Framework: GBF)が採択され、30年までの具体的行動目標が示された。さらに、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystems Services: IPBES)は、12年の設立以降、科学的知見に基づく評価を通じて、人間活動が生物多様性に及ぼす影響を明らかにしてきた。その成果は、多国間協定や各国の政策決定に活用されている。筆者も「ビジネスと生物多様性の影響」の統括執筆責任者として参画している。ビジネスの生物多様性への依存度や、ビジネスによる生物多様性への影響を評価するための既存ツールや方法を検証し、現時点での評価や不確実性についての全体像を提示することを目指している。

3 科学的知見と政策の接続

IPBESの評価報告書の中でも19年に発表された「地球規模評価報告書」は、生物多様性の喪失が人間社会の持続可能性を根底から揺るがすことを示し、GBFの策定に大きな影響を与えた。この知見を背景に、国際社会では自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures: TNFD)が発足し、企業や金融機関が自然への依存や影響を開示する枠組みを整備している。科学と政策、さらに経済活動が連動することにより、ネイチャーポジティブの理念は実務へと組み込まれつつある。

さらに、科学的知見と評価に基づいた警鐘は、政策や経済の場に直接影響を及ぼしている。例えば、世界経済フォーラム(WEF)はIPBESの19年の報告を受けて、20年に「Nature Risk Rising」や「自然とビジネスの未来(The Future of Nature and Business)」レポートを発表し、生物多様性喪失が深刻な経済リスクであると同時に、その克服に向けた産業や金融のネイチャーポジティブな変革が新たな価値創出の源泉となり、巨額のビジネス機会と雇用を生むことを提示した。「グローバルリスク報告書2025年版」では、「生物多様性の喪失と生態系の崩壊」が今後10年間のグローバルリスクで第2位に位置付けられ、気候関連リスクと並んで最重要課題と認識されている。

また、英国政府が21年に公表した「ダスグプタ・レビュー」は自然資本を経済の基盤とする新しい経済学的枠組みを提案し、自然資本に基づく経済指標や制度改革の必要性を訴え、各国政府や国際機関の政策形成に影響を与えてきた。本レビューは同年G7(主要国首脳会議)コーンウォール・サミットの「2030年自然協約(Nature Compact)」に反映され、各国首脳が生物多様性の減少を30年までに回復に転じさせることを約束する基盤となった。こうした科学的知見と経済界からの分析・提言が国際政策や各国の制度に直結することで、ネイチャーポジティブは理念から実務へと確実に広がりを見せている。

4 日本における展開

日本では、生物多様性国家戦略の改定において、ネイチャーポジティブの視点が組み込まれ、地方自治体や企業の行動に具体的な方向性が示されつつある。具体的には、24年3月、日本政府は経済政策と統合した「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を公表した。本戦略は、成長戦略の一部として自然資本を位置付け、企業のネイチャーポジティブ経営への移行を促し、新たなビジネス機会の創出を目指す戦略である。25年7月、環境省は「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(2025-2030年)」を策定し、GBFや「生物多様性国家戦略2023-2030」の実現に向け、30年までの道筋を明確化した。ここでは、国の施策を軸にしつつ、企業・金融機関・投資家・消費者・自治体など多様な主体が担うべきアクションが整理されている。特に、①ランドスケープアプローチに基づく地域の自然資本を生かした地域づくり②自然資本の環境価値を生かした経済の高付加価値化とネイチャーファイナンスの拡大③国際的なルール形成への積極的関与を通じた日本企業の競争力強化―の3点が柱として示されている。

さらに、ネイチャーポジティブの実現に向けた取り組みの一つとして環境省が推進する「自然共生サイト」は、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定し、30年までに30%の陸域・海域を保全・管理する「30by30目標」の達成に資する仕組みである。23年2月に2030生物多様性枠組実現日本会議(J―GBF)が発表した「ネイチャーポジティブ宣言」を受けて導入されたもので、すでに里山、企業保有林、農村地域など多様なフィールドが登録され、25年9月現在で約448件が認定されている。国際的には、国立公園などの公的な保護地域以外で生物多様性に資する地域(Other Effective area-based Conservation Measures: OECM)の一環としても評価され、日本独自の制度設計が国際的な自然保護目標に直接的に貢献している。

自治体と企業が連携し、地域の価値と企業価値を同時に高める取り組みも始まっている。日本には古来より里山や里海に象徴される自然共生の文化が息づいており、現代のネイチャーポジティブの理念とも親和性が高い。こうした強みを基盤に政策・企業活動・地域社会を結びつけることで、日本は国際的な推進において主導的な役割を果たすことが期待される。

また、日本企業はネイチャーポジティブに関わる国際的な枠組みにも積極的に関与している。特にTNFDの賛同企業数は世界最多を誇り、自然資本に関する情報開示や経営への統合を先導的に進めている。さらに、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)による開示基準や、CDP(Carbon Disclosure Project)を通じた自然関連情報の報告にも多くの企業が参加しており、国際的な透明性要求に対応する姿勢を示している。こうした企業は、自然資本への依存や影響を「見える化」することでリスク管理を強化すると同時に、持続可能な企業価値の創出につなげている。また、多くの日本企業はTNFDやSBTN(Science-Based Targets for Nature)のパイロットプロジェクトや議論にも積極的に関わり、国際的なルール形成に受け身ではなく能動的に参画している。制度設計と国際的関与、そして地域実践という多層的な動きが連動することで、自治体は地域に根差したネイチャーポジティブ経済移行戦略を展開し、企業も自然共生の実践を通じて具体的な方向性を見出しつつある。

5 課題と展望

もっとも、ネイチャーポジティブを実現するには理念の共有だけでなく、指標や評価の標準化が不可欠である。国際標準化機構(ISO)では生物多様性関連の標準化作業が進行しており、日本においても環境省や内閣府が中心となって評価方法の確立が進められている。こうした標準化の動きは、企業の開示や自治体の施策に信頼性と比較可能性をもたらすものである。

しかしながら、ネイチャーポジティブは魔法の杖ではない。理念を掲げるだけでは、既存の経済構造の延長にとどまり、持続可能性の実現に限界がある。いわゆる「BAU」(Business as Usual)を乗り越え、新しい発想で社会や経済のあり方を問い直す視点が必要となる。その際、日本が育んできた自然と共生する文化は、成長戦略としてのネイチャーポジティブを補強し、暮らしや地域社会の変革に資する重要な要素となりうる。

ネイチャーポジティブ市場を創出し、日本企業の国際競争力を強化していくためには、国際ルールメイキングへの積極的な参画(連携体制の構築や人材育成を含む)に加え、これまで価値付けがなされてこなかった自然資本に新たな価値を与えることが求められる。そのためには、まずは国内における研究開発を通じた多様な技術分野の育成や国際標準化の推進が不可欠である。

6 結論

ネイチャーポジティブは未だ確定的な定義を持たないものの、持続可能な未来を拓く共通の理念として世界的に共有されつつある。日本がこの潮流の中で、「勝ち筋」を描くには、独自の強みを生かしつつ科学と政策、経済を結びつけ、評価と標準化を通じて実効性を確保することが不可欠である。そのために、ISO、環境省、内閣府の取り組みを有機的に連動させ、移行経済戦略を現実のものとする努力が今後一層求められる。また、ネイチャーポジティブ経済の実現には、産官学のみならず市民・地域住民との連携が重要で、それぞれに果たすべき役割もある。政府は国際的な標準化を主導し、自治体は地域に根差した戦略を実行に移す。企業は責任ある開示と自然共生の実践を通じて経済を変革し、市民は日々の選択や地域活動を通じてその基盤を支える。こうした多層的な取り組みを連動させることで、ネイチャーポジティブは「理念」から「現実」へと転換し、日本は独自の自然共生の強みを生かしながら、世界に向けて未来の姿を示すことができるだろう。

最後になるが、環境新聞の創刊60周年に心よりお祝いを申し上げたい。これまで日本初の環境総合専門紙として、長年にわたり環境分野を専門的に報じ続けてこられたことに敬意を表するとともに、本紙が引き続き日本と世界の環境政策や実践をつなぐ重要な役割を担われることを心より期待する。

東京大学大学院農学生命科学研究科森林科学専攻教授 香坂 玲