経営に生かすSDGs講座―持続可能な経営のために―(66) 食品ロス:SDGsの「リンケージ」

食品ロスの現状と課題

食品ロス問題は身近であるが解決が難しい。資源が有限な中で、循環型社会の形成は喫緊の課題だ。そのためには消費者が環境や社会にやさしいモノやサービスを選択する「つかう責任」と、同じ方向性での「つくる責任」が求められている。食品ロスはこの両面での責任がある課題なのだ。

データ的にも日本の責務は大きい。現在、全世界で消費者向けに生産された食料のうちおよそ3分の1に当たる約13億㌧が廃棄。日本では、2020年度の事業系廃棄物と有価物で年間1624万㌧(うち可食部分と考えられる量は275万㌧)、家庭系廃棄物は748万㌧(うち可食部分と考えられる量は247万㌧)で、可食部分の合計522万㌧が食品ロスとされる。522万㌧は事業系と家庭に分けると、次のように分析される。

・事業系食品ロスは275万㌧(内訳は4業種に分類。食品製造業121万㌧、食品卸売業13万㌧、食品小売業60万㌧、外食産業81万㌧)

・家庭系食品ロスは247万㌧

国民1人当たりの食品ロス量でみると、1日約113グラム(ご飯茶碗約1杯の量は約150グラム)で、年間約41㌔グラム(年間1人当たりの米の消費量・約53㌔グラムに近い量)となる。

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が19年10月1日に施行され、「基本理念」に食品ロスの削減を明記し、事業系食品ロスの削減に関して、00年度比(547万㌧)で、30年度までに半減させる目標(273万㌧)を設定。食品関連事業者の努力義務やサプライチェーン全体での食品ロス削減国民運動が盛り込まれた。

食品ロスとSDGs

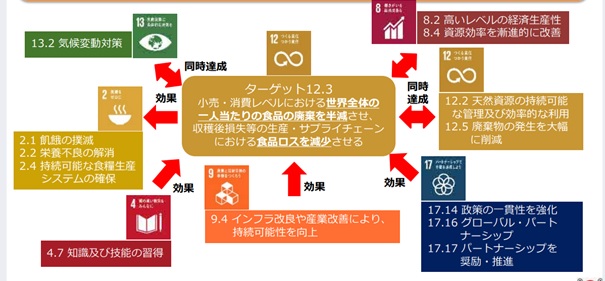

SDGsでは目標12に食品ロスに直接絡む次の2つのターゲットがある。

12・3 30年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

12・5 30年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用および再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

農水省のターゲットの整理が参考になる。SDGs目標の相互の関連性(リンケージ)を常に意識すべきだ。

課題の複雑性から、この2つのターゲットに加え、技術の目標9や教育の4、農業の2、気候変動の13にも波及する。

農水省の資料が興味深いので確認してみたい。

まずは同じ目標12の中では「12・2 天然資源の持続可能な管理および効率的な利用」を同時達成していく必要がある。同じく食品ロスの削減は「12・5 廃棄物の発生を大幅に削減」に該当する。

環境では、目標13・2「気候変動対策」にも寄与する。

このほか食品に最も関係深い目標2との関係では、「2・1 飢餓の撲滅」「2・2 栄養不良の解消」、そして「2・4 持続可能な食料生産システム」に関連してくる。

SDGsの関係を見る上で忘れてはならないのは、食品ロスの改善に当たってもさまざまな技術革新が必要だということだ。目標9の技術革新に関しては「9・4 インフラ改良や産業改善により持続可能性を向上」というターゲットが該当してくる。

また、事業系の食品ロスでは、目標8の「8・2 高いレベルの経済生産性」や「8・4 資源効率を漸進的に改善」というターゲットに関連する。

さらには食品ロスについては人々の意識改革が必要であり、目標4の質の高い教育の中の「4・7 知識および技能の習得]という部分が重要な改善策につながっていく。

以上みてくると、難しい複雑な課題であるため、SDGsが重視している目標17のパートナーシップの「17・14 政策の一貫性を強化」「17・16 グローバルパートナーシップ」「17・17 パートナーシップを奨励・推進」といった重要なターゲットに絡んでくる。

このように SDGs はターゲットレベルまで突き詰めると相当に奥が深い。 SDGsで整理した内容は世界にも伝わりやすい効果もある。

現在、小学校・中学校・高校の学習指導要領にもSDGsが入っており、教育面でもSDGs を使うことによりわかりやすく訴求できるのではないか。

千葉商科大学教授 笹谷秀光