浄化槽を活用した避難所のトイレ対策 浄化槽と井戸や太陽光発電等を組み合わせ 平時も災害時も活用できるシステムの構築を 東洋大学理工学部都市環境デザイン学科水環境システム研究室教授 山崎 宏史

はじめに

近年、大規模地震、集中豪雨などの災害が激甚化してきており、多くの方々が亡くなられている。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げたい。一方、被災生存者においても、過去の大規模災害における被災地では、避難所での生活を余儀なくされた方々、在宅避難となった方々が多く存在し、少し離れた地域でも多くの方々が帰宅困難となった。これらいずれの方々においても、そしてどのような状況であっても、排泄は必ず起きる生理現象であり、そのためのトイレは必要不可欠なものである。NPO日本トイレ研究所らの調査によれば、災害発生後、6時間以内には、避難者の3分の2以上の方々がトイレを必要としたというアンケート結果も報告されている。

1 大規模災害時のトイレ問題

水洗トイレの使用は、便器のみならず、給水、排水、排泄物を処理または貯留する生活排水処理施設、そしてそれらを稼働させる電気等の全てが機能して初めて可能となる。過去の大規模災害において、水道管・排水管の途絶、生活排水処理施設の被災、長時間の停電などにより、それらの機能の一部あるいは複数が機能不全に陥り(写真)、各家庭の水洗トイレでは、排泄物が流せなくなり、また、公衆の水洗トイレ、避難所の水洗トイレ等では、流れない排泄物の上に、さらに排泄が繰り返され、便器内に排泄物が大量に溜まるといった現象(筆者らはこれを「トイレパニック」と呼んでいる)が起きていた。しかし、残念ながら、マスコミ、特にテレビでは、そのようなショッキングな映像は放送できず、そのようなトイレパニックが起きていたことが広く被災地以外に周知され難いことから、大規模災害時のトイレ問題は、なかなか解決に向けた対策がなされない、といった課題がある。

2 避難所のトイレ問題

被災者あるいは避難指示が出された地区の方々は、避難場所または避難所に避難することになる。その中でも避難所は、避難者が一定期間生活する場所として、学校教育施設や文教施設(スポーツ施設、社会教育施設、文化施設)等が指定されている場合が多く、全国に約8万2千施設存在する。

公共施設の中でも、これら災害時に避難所となりうる学校教育施設や文教施設では、建設時から、重要度係数が高めに設定され、大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用でき、人命の安全確保に加えて機能確保が図られることを目標として設計されている場合が多い。

大規模災害時には、このような避難者を中心に、食料、飲料水などの救援物質が供給されるが、当然ながら、食料、飲料水を摂取すると、排泄を伴うことになる。しかし、過去の大規模災害において、避難所における仮設トイレ設置までに長期間を要した事例や、仮設トイレが設置されても汚物の汲み取りが継続的になされないために使用禁止になった事例など、避難所においてトイレが問題となった場合が多い。

さらに、上述したトイレパニックやトイレの衛生環境が悪化すると、排泄物による感染症、害虫発生の他、避難者は排泄を我慢するために食料や飲料水摂取を控えるようになり、栄養状態の悪化や脱水症状、静脈血栓塞栓症等の健康被害が生じた例が報告されている。

災害対策基本法第86条六(避難所における生活環境の整備等)には、「災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、(中略)遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、(中略)避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と示されている。この条文では、避難所におけるトイレの確保に関する具体的な記述は示されていないものの、避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置として、避難所におけるトイレ問題を解決していく必要がある。

3 避難所における浄化槽の活用と課題

発災直後から長期間に渡る避難所生活において、快適なトイレ環境を確保することは極めて重要であり、水洗トイレの使用を前提にするならば、生活排水処理施設が必要となる。その中でも、敷地内に敷設される浄化槽に注目が集まっている。

浄化槽の被害として、東日本大震災時では、応急修理で使用できたものも含めると、津波の浸水がなかった地域では95%が使用可能であった、との報告がある。能登半島地震では、液状化等により、東日本大震災時より多くの浄化槽被害が出ていると聞いているが、それでも浄化槽は分散型インフラであるため被害も分散される。

また、浄化槽は敷地内にあるため、水洗トイレから浄化槽までの配管距離が短く、汚泥や排泄物を一定期間貯留できる構造を有し、長時間の停電においても、沈殿+消毒といった最低限の排水処理機能は確保され、電源復旧後は速やかに所期の性能を回復するといった報告がなされている。

今後の研究や技術開発により、浄化槽本体構造の強化や液状化に対応した施工方法等が確立されることで、さらなる強靱化が図られると考えている。そのため、避難所のトイレ問題解決に向けて浄化槽の重要度は高いと考えている。

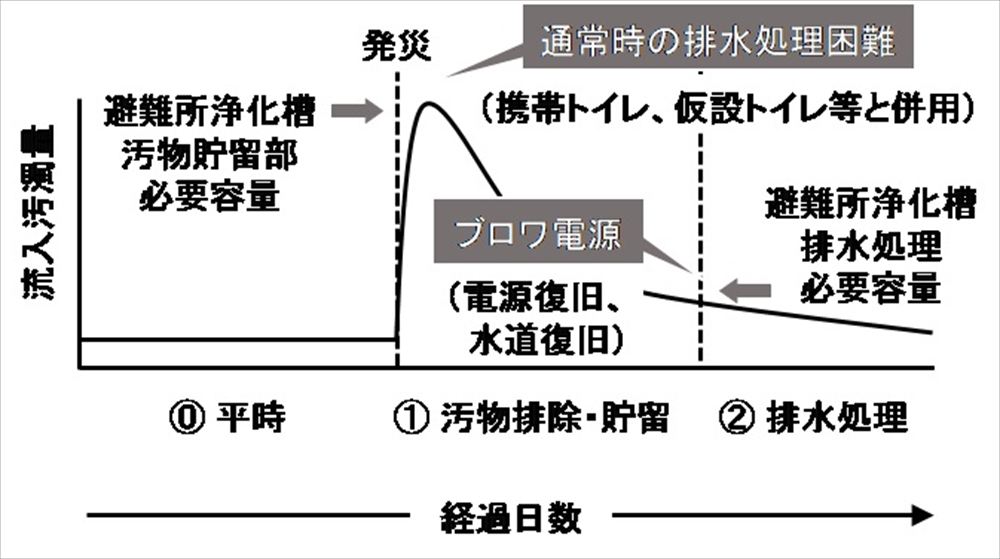

避難所への浄化槽設置に関して、国土交通省は2017年度に「避難所において災害時に合併処理浄化槽を使用する場合には、避難所の想定収容能力に応じた浄化槽を設けることとし、当該槽の処理能力を超えない範囲で使用すること」という通知を出している。そのため、各避難所における想定収容能力を元に、浄化槽規模を算定する必要がある。しかし、平時、発災直後、発災から一定期間経過後といったフェーズの変化により、避難所に滞在する避難者数が変化し、また、水の使われ方も変化することが予想される(図1)。

発災直後は多くの被災者が避難所に避難し、トイレを使用する。このフェーズでは、避難所生活区から汚物を排除することを優先させる必要があるため、浄化槽への流入汚濁量は平時より急激に増加することが予想される。停電になっていることも想定すると、通常の排水処理機能を維持することは困難であり、携帯トイレ、仮設トイレ等も併用しながら、浄化槽への流入汚濁量を減少させるとともに、浄化槽が本来有している汚物を貯留する機能に重点を置く必要がある。発災から一定期間経過後、避難所における避難者が減少し、トイレ洗浄水も確保され、ブロワ電源も復旧したフェーズにおいて、排水処理機能を徐々に復旧させていくことが重要である。

4 トイレ浄化槽システムの提案

避難所でのトイレ問題解決の一つの手段として、災害に強く、被災リスクが分散される井戸、浄化槽、太陽光発電等の分散型インフラを組み合わせたシステムにより、平時より活用でき、大規模災害時には、避難所としての活用を想定したトイレ浄化槽システムを提案したい。

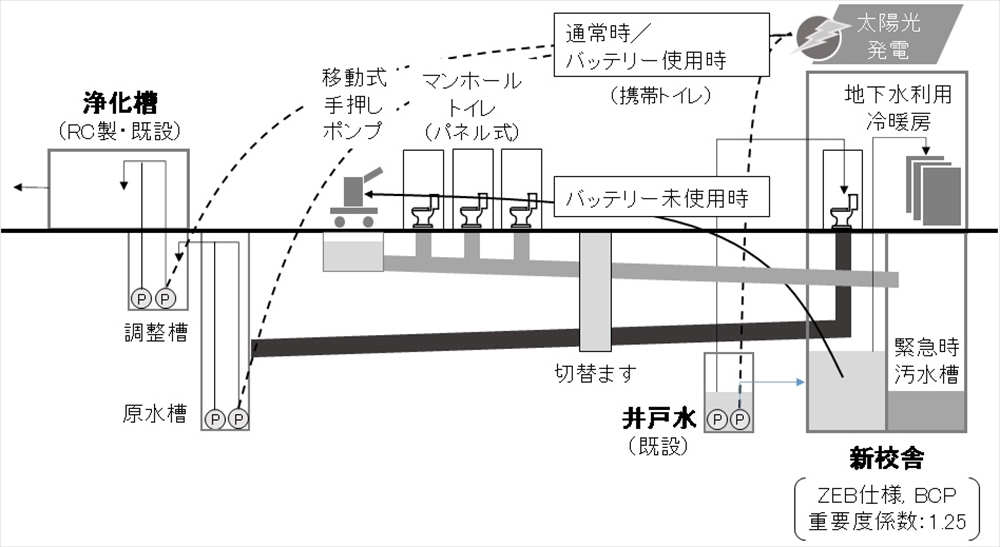

図2は、27年度に竣工予定の東洋大学川越キャンパス新校舎に採用予定のトイレ浄化槽システムの模式図である。新校舎は、地球温暖化に配慮し、太陽光発電による創エネと徹底した省エネによるZEB仕様(Net-Zero Energy Building)としており、学校教育施設であることから、重要度係数は高めに設計してある。当キャンパスではかねてより、学校教育施設で多く見られる水洗トイレの洗浄水を井戸水利用としており、また、キャンパス内で使用した生活排水は、敷地内にある浄化槽で処理を行っている。

今回、新校舎における設計のコンセプトとして新たに導入したことは、大規模災害時、特に長時間の停電時において、非常用電源で給水・排水のポンプを稼働できるよう、優先順位を高く設定したことである。当キャンパスには、多くの学生、教職員が通学しており、大規模災害時には、帰宅困難になることも想定される。大規模災害時には、学生、教職員のみならず、地域の拠点として、近隣住民にも、水洗トイレの使用を確保できるようにしたいと考えている。

5 平時からの備え

大規模災害時には、下水道関連施設や浄化槽、汚物運搬先であるし尿処理施設といった汚水処理インフラが被災している可能性の他、専門業者が被災している可能性、道路が途絶している可能性など、さまざまな被災が予想される。また、平時と異なる内容として、仮設トイレ、マンホールトイレの利活用の増大とともに、バキュームカーで汚物を運搬することが多くなることが想定される。このような状況下では、平時の範囲外に汚物を運搬すること、浄化槽汚泥を下水道施設で受け入れること等も視野に入れる必要があるため、平時において、さまざまな災害を想定し、企業や関連自治体との間で、災害協定を締結しておく必要がある。

さらに、平時より、地域の汚物発生量、し尿処理場の受入能力を把握するとともに、災害時には、各施設の被災状況、道路の途絶状況等を迅速に収集できる汚物搬送モデルを構築しておく必要がある。このモデル等の活用により、災害時には、バキュームカー等により、どこの地区の汚物を、どこのルートを通って、どこへ運搬するのかを迅速に判断し、指示する必要がある。

内閣府は22年度に「避難所におけるトイレの確保・管理のガイドライン」を改訂し公表している。その中では、体制作りとして、浄化槽し尿処理担当および下水道担当等を中心に、発災時には避難所トイレを提供することを目的とした部局横断的な情報の共有・対応が取れるような体制を確立するべきであるとしている。また、計画作りとして、平時に災害時に起こる事態を具体的に想定し、携帯トイレの備蓄、マンホールトイレ等の整備の推進や災害時にトイレを調達するための手法の確立など計画的に実施すること等が求められている。

おわりに

大規模災害時においても、避難所に行けばトイレは使用できるといった状況を速やかに確保し、それを市民に知らせるシステムが必要である。前述した国交省の通知文には、「下水道処理区域内の避難所等の建築物にあらかじめ合併処理浄化槽を設けることも可能である」ことが示されている。今後、災害に強いまちづくりを進めていく上で、これらの汚水処理インフラの強靱化を図り、どのように組み合わせていくかを平時から考え、いかに準備しておくかが重要である。

![[AD]BitNavigator_850_150](https://www.kankyo-news.co.jp/uploads/2026/02/17/rDUhxjfMQSzbhbshHqyA1FTfIUpHL4M0kLVTi6Ru.jpg)