リスク社会と地域づくり(13) 北海学園大学経済学部教授 上園 昌武

再生可能エネルギー普及の必要性

世界各地で観測史上最高気温を記録し、豪雨や大洪水、干ばつが発生する頻度が高くなっている。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次影響評価報告書によると、このまま化石燃料を大量に消費し続けていけば、2030年代には危険水域とされる1・5℃の気温上昇を超えると推測されている。

日本政府が掲げる「2050年ゼロカーボン目標」では、2℃の気温上昇に抑制することさえも難しいだろう。気候危機を打開するためには、40年頃までにCO2排出をゼロにする脱炭素社会への移行しかない。その方法は、省エネ対策によるエネルギー消費量の大幅な削減と、化石燃料から再生可能エネルギー(再エネ)への転換である。

日本では、12年に再エネ固定価格買取制度(FIT)が実施されたため、再エネ電力の発電電力量(水力発電を含む)は、11年度の1131億キロワット時から20年度の1983億キロワット時へと1・75倍増加した。再エネの電源構成比は、11年度の10%から20年度の20%へと倍増した。再エネ電力の増加要因は、メガソーラーや大規模風力発電、大型バイオマス発電といった大規模な発電事業が全国各地で設置された影響が大きい。

再エネ事業を巡る地域紛争

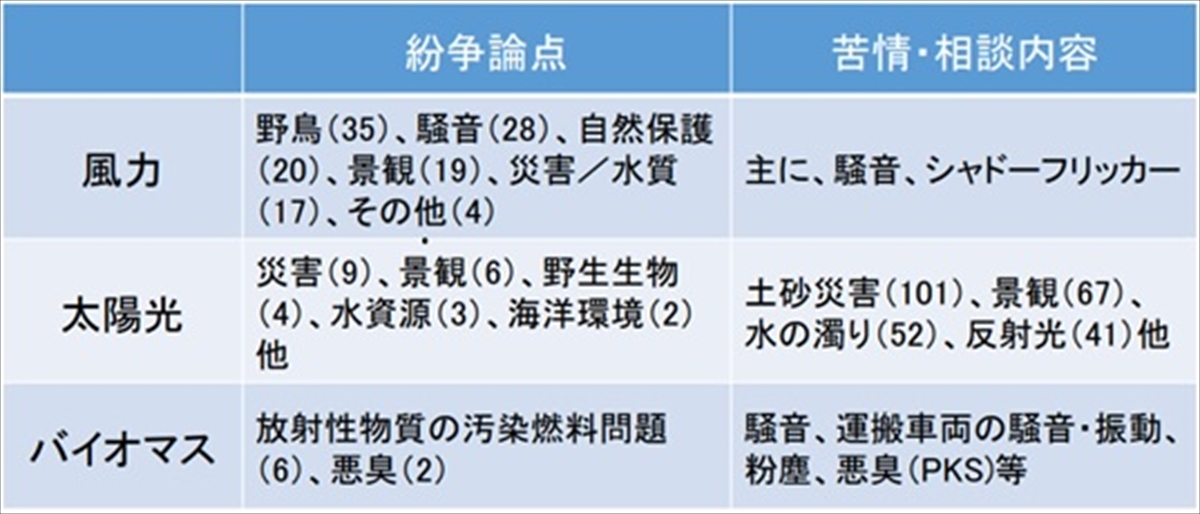

脱炭素化に向けて、まずは再エネの総量を増やす必要があり、大規模な再エネ発電事業が欠かせない。だが、再エネ事業を巡って100件以上の地域紛争が発生している。紛争の内容は、景観破壊、騒音や振動、土砂災害、野鳥保護など多岐にわたる(表)。設備稼働後には、太陽光パネルの反射光による灼熱や眩しさ、風力発電の羽根の影(シャドーフリッカー)などの苦情がみられる。

これらの紛争や苦情は、事業者の問題と国や自治体の政策の問題に起因する。前者は、法令を遵守しない設備の設置や、事業内容やリスク情報の開示不足、住民との対話が不十分などである。後者は、環境アセスメントの制度設計や自治体のゾーニング設定などである。たとえ風況の条件が良好であっても、住宅地や自然保護地に近接していれば、風力発電を設置すべきではない。自治体がこうした不適地を設置禁止のゾーニングに指定することで、未然に紛争を防止できる。とはいえ、ゾーニングの対象地が拡大すると、再エネ事業の開発が困難になり、脱炭素化というグローバルな目標の達成時期が遅れてしまう。

地域紛争の事例をみていくと、地域外の大企業が事業主体となっている場合が多い。開発企業は利益の最大化を目指すために、地域社会とのトラブルが起こりうるグレーゾーンにまで事業を展開する。また、地元企業が事業に携わらなければ、設置工事や売電事業収入の大半は地域外に流出してしまう「収奪型」事業となるため、地域社会が経済的なメリットをほとんど享受できない。事業が地域社会に根ざさないことに問題の根源があると言ってよい。そこで、地域経済循環を強くして社会受容性を高める方策が必要となる。

地域新電力の意義

ドイツでは、自治体が出資して地域に密着したエネルギー供給事業社(シュタットベルケ)が約1千社存在している。その多くは、再エネ発電や熱供給事業に取り組んでいる。地域に存在する再エネは、地域固有の資源であることから、地域に根ざした主体が地域の発展に資するように活用されることが求められる。

日本では、自治体が出資または協定締結している「地域新電力」が74社存在している。22年に政府の「脱炭素先行地域」の選定プログラムが始まり、今後も増加する見込みである。

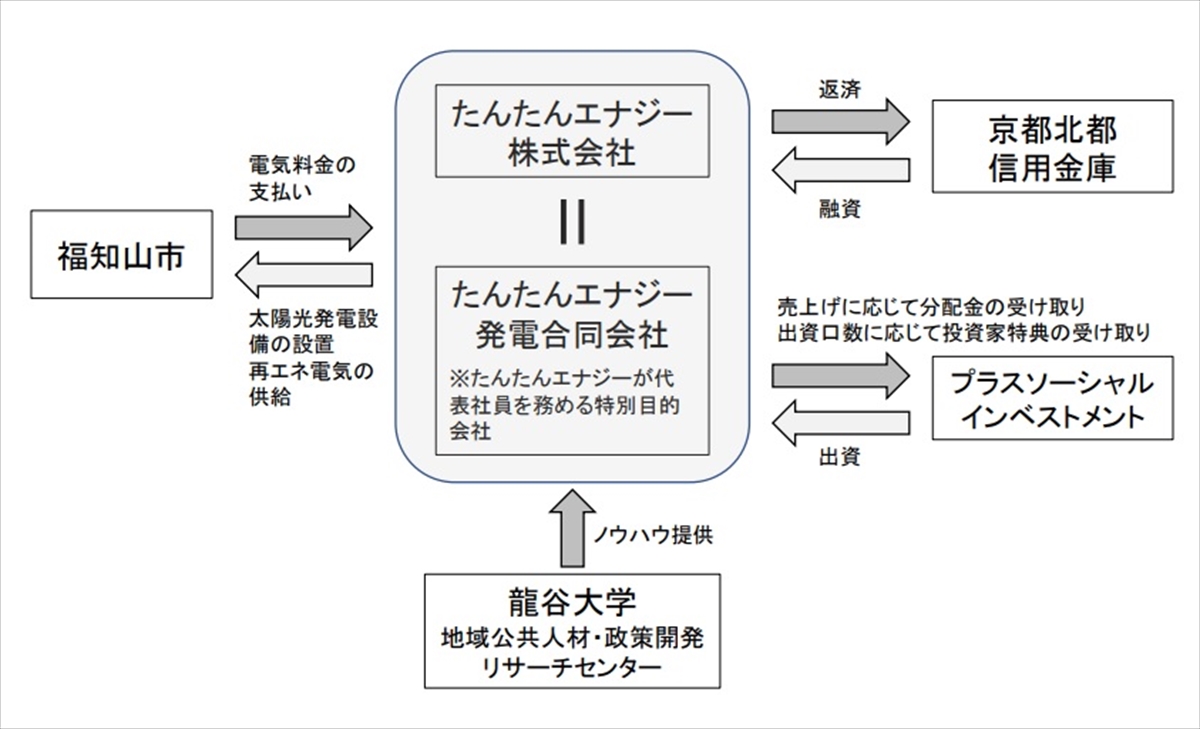

京都府福知山市の「たんたんエナジー株式会社」は、注目される地域新電力の一つである。福知山市、京都北都信用金庫、プラスソーシャルインベストメント、龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター、たんたんエナジーの 5者が協定を締結し、21年度より「市民参加型オンサイトPPA 事業」を始めた(図)。需要家施設の市体育館や学校給食センターなど5カ所に計500キロワットの太陽光発電システムとV2B等の防災設備を設置した。設備の所有者はたんたんエナジー発電合同会社であり、市は使用量に応じた料金を支払うだけで、初期投資や維持管理費用を負担する必要がない。また、必要な資金は、匿名組合形式の市民出資や京都北都信用金庫からの融資で賄い、地域資金によって再エネ設備を設置し、利益を地域に還元している。出資者には市内観光地のチケットを提供するなど観光振興にも関わっている。また、たんたんエナジーは環境教育にも携っているほか、利益の一部を市内の子育て支援団体に寄付するなど地域課題の解決にも寄与している。

こうした地域の脱炭素化と地域課題の解決につながるエネルギー事業をいかに増やしていくのか。次回では、オーストリアの事例を紹介して考えてみたい。