オルタナティブ・テクノロジー(59) オゾンを用いた下水汚泥の可溶化システム(その1) 日鉄エンジニアリングに聞く

今回は、三菱電機と日鉄エンジニアリングが共同開発した、オゾンを用いた下水汚泥の可溶化反応システムを紹介します。この技術は、下水汚泥のエネルギーポテンシャルを高める技術として注目され、産業環境管理協会が主催する今年度の資源循環技術・システム表彰で「奨励賞及びコラボレーション賞」を受賞しました。日鉄エンジニアリングの環境・エネルギーセクター営業本部運営事業企画部の臼井肇氏に話を聞きました。

――まず開発の目的から伺います。

余剰汚泥を高濃度オゾンで可溶化し、より効率的に廃棄物からバイオガス資源に生まれ変らせます。最終廃棄物となる脱水汚泥も減量、温室効果ガスの削減と創エネルギーにより下水道分野での脱炭素化を進めることが目的です。

背景として、消化槽における汚泥の分解効率の悪さが消化工程の課題の一つということがあります。消化槽における汚泥分解率は、初沈汚泥の約80%に対して微生物主体の余剰汚泥は約30%に過ぎません。

――開発の経緯について伺います。日鉄エンジニアリングさんというと、早くから福岡県で汚泥の固形燃料化を進めてきたと思いますが。

いま北九州市はじめ全国4カ所で汚泥の固形燃料を製造、さらに4カ所で設計・建設が始まっています。かつては脱水汚泥の多くがセメント会社で資源化されてきましたが、昨今は石炭代替品として汚泥燃料の利用が始まっています。

約7年前、固形燃料に含まれるリンの除去を目的に、このシステムの開発を始めました。リンは燃料として利用する際は炉内での灰付着の原因となる等除外したい物質なのです。そこで関心をもったのが三菱電機さんのオゾンでリン回収する特許でした。細胞内のリンを溶出させMAP晶析で回収する技術ですが、可溶化のメリットもあるということで本開発が始まりました。

――リンが再び注目されていますね。

日本のリンはその大半が中国からリン鉱石として輸入されています。世界的な肥料原料の高騰でわが国でも、下水道からのリン回収が再び着目されています。

――可溶化技術には、亜臨界水の水熱反応、真空や超高速回転による粉砕から苛性ソーダで溶かすものまでさまざまありますが、オゾンを選ばれた理由は何ですか。

最大の理由は制御の容易性です。汚泥は季節に応じてその性状が変化しやすく電気的に細やかな運転制御がやりやすいのです。

――日鉄エンジと三菱電機、大企業同士のコラボはどう実現したのですか。また、開発の役割担はどうなっていますか。

今回は当社から声をかけて、下水処理場のバイオガス増産と廃棄する汚泥量の削減を実現する装置の開発に合意したものです。

役割分担は、三菱電機が高濃度オゾンによる可溶化処理技術の開発、当社がオゾン可溶化反応装置の設計・開発です。

――開発のポイントはどこに置きましたか。

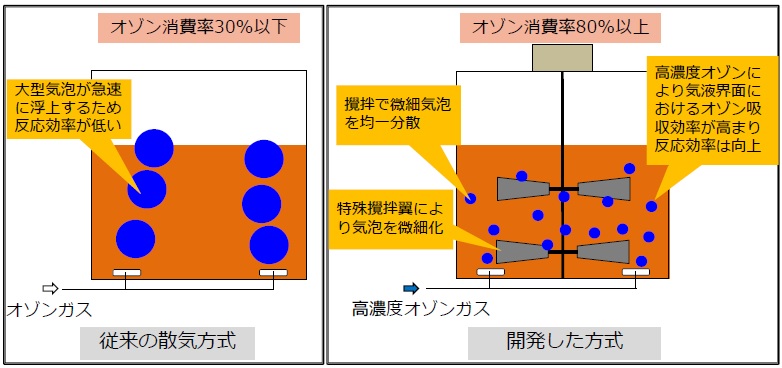

固液の接触の部分です。まずオゾンは三菱電機の技術で一般的なオゾン発生装置より高濃度のオゾンを作り出します。下水処理場の反応槽にはマイクロバブルが有効ですが、濃縮された余剰汚泥は粘り気が出るため、微細気泡の力では突破できず、結果として泡が合わさって大きくなり一気に上昇し大気中に放散するので、接触時間が短くなってムダになります。

接触時間を長くかつ気泡を微細化するには、撹拌翼で混ぜ合わせる必要があります。2~3段の翼で気泡を微細化してオゾン吸収効果を上げる、ここが技術のコアです。従来方式では30%だったオゾン消費率を80%以上まで上げることができ、反応効率が向上しました。

――そこで開発されたオゾン可溶化反応装置について教えて下さい。

開発したオゾン可溶化反応装置は、図のような円筒形で、中にイラストのような多段式撹拌翼とオゾンのディフューザーが入っています。微生物を主体とする難分解成分をオゾンガスで効率的に溶かす装置で、余剰汚泥を消化タンクに送る返送工程の途中に取り付けて、可溶化した汚泥を消化タンクに送ります。

* * *

次回は、実証実験の成果、実機製作の課題と、今後の事業展開について伺います。

下水道アドバイザー 神林 章元