災害時に役立つ「子どもクッキング教室」 大阪府 節水調理法を学び、気候変動への「適応」を身近に

大阪府立環境農林水産総合研究所おおさか気候変動適応センターは、頻発、激甚化する災害への備えの一つになる「節水調理法」を学ぶ体験を通して、発展的に気候変動と適応について学び考えてもらおうと、冬休みの一日を利用して「災害時に役立つ子どもクッキング教室」を開いた。府内の小学生の親子らが参加し、食品用高密度ポリエチレン袋(ポリ袋)を活用した湯せん調理「パッククッキング」による炊飯や栗きんとん作りに挑戦したあと、気候変動に備える「適応策」について学んだ。

「節水調理法」の講師は「災害食レシピ推進委員会」の代表・平尾佳津子理事で、最初に自己紹介ととともに、自らが被災した阪神・淡路大震災について解説。自身が撮影した数々の現場写真を見せながら、突然襲ってくる災害がいかに恐ろしいかを説明した。さらに、絶望と不安の中で食べた「鍋やきうどん」に身も心も救われた体験談を語り、「温かい食べ物は力をくれる」と力説。災害食レシピの考案や普及に尽力する理由を明かした。

大災害発生時、「身に危険が迫る」「家屋等への被害が甚大で住めない」状況であれば避難所に頼らざるを得ないが、住居や健康状態に大きな問題がない大半の被災者は「在宅避難」となる。「水道・ガス・電気が通っていない自宅で、いかに健康的に避難生活が送れるかが重要」だと語る平尾理事は、飲食料品やエネルギー等の備蓄の重要性を強調。水道が使えない状態でも温かくおいしい食事ができる方法として、ポリ袋を活用した「パッククッキング」を紹介した。

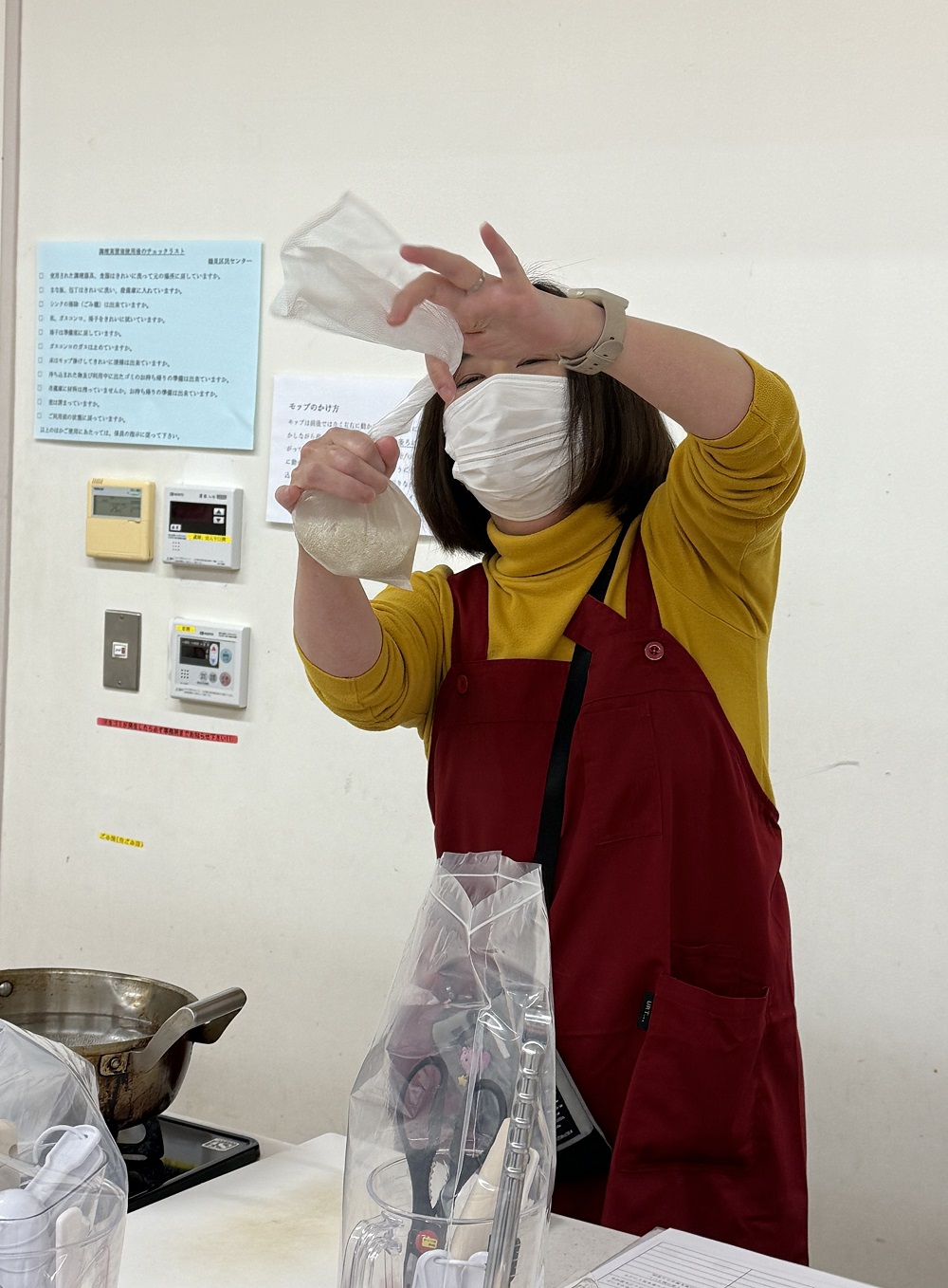

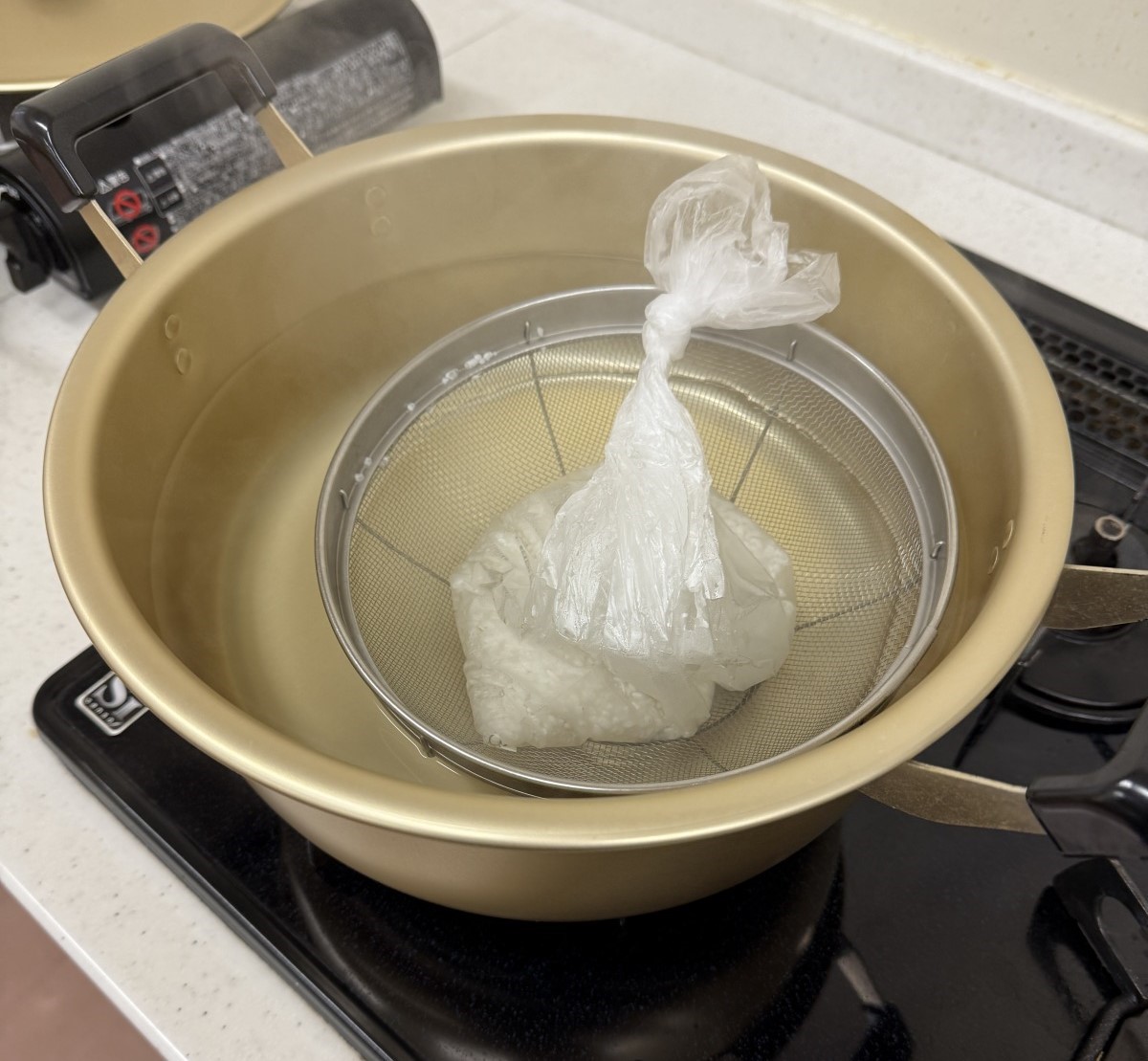

基本の「炊飯」は、飲料水で米を洗い、米と同量の水をポリ袋に入れ、下部から上方向にねじるようにして空気を抜いた後、上部で結び目を作って湯の沸く鍋へ入れる。30分ゆでた後10分放置する(蒸らす)と温かいご飯が炊き上がる。注意点は、「袋の中の空気をしっかり抜いておく」こと。空気が残っていると熱で膨張し、ポリ袋が浮き上ってうまく調理ができない。また、鍋肌にポリ袋が直接当たると熱で袋が溶けるため、ステンレスのざるや耐熱皿などを敷いておくことも大切とのこと。

次に、おせち料理の中でも人気の高い「栗きんとん」に挑戦。皮をむいて薄切りにしたさつまいもをポリ袋に入れ、少量の水を加えて10分ほどさらしたあと水を捨て、炊飯時と同じ要領で空気を抜いて袋の口を結んで湯せんする。15分ほどで火を止め、さらに湯の余熱で火を通す。柔らかくなったさつまいもを袋の上からすりこぎなどでつぶし、さらに手でもつぶす。結び目を解いて、砂糖と刻んだ甘露煮の栗、栗のシロップを加え、袋の上から混ぜ込めば栗きんとんの出来上がり。実習ではラップで茶巾絞りにし、栗で飾ってより本格的に仕上げた。

パッククッキングでは、一つの鍋で数種の料理が作れるほか、調理器具等を洗う水が節約できる。実習では、炊飯後の鍋の湯にさばの味噌煮缶と生卵を入れて余熱で調理。炊き立てのご飯に温かいさばの味噌煮と温泉卵を載せ、「味噌さば温玉丼」を完成させた。

温もりのある節水調理を試食後は「気候変動で何が起きてるん!?」と、衝撃的なタイトルの動画などを見ながら地球温暖化について学習。気候変動によって災害が頻発、激甚化していることや、被害の回避や軽減を図るための「適応」、「気候に合わせて暮らしを変える」という考え方を学んだ。また、防災クイズを通して適応の一つとなる災害への備えについても考えた。

「普段はしない料理を娘と一緒にできて、とてもよい経験になった」(2年生女児の父親)、「簡単に、上手にできて楽しかった」(4年生)など、参加者は一様に笑顔。6年生の女児と参加した母親は、「これまでも何度か親子クッキングに参加してきたが、今回は楽しいだけでなく初めに聞いた体験談がとても印象的で、防災について考えるよいきっかけになった」と話した。

運営を行った同センター環境研究部気候変動グループの梅本敬史グループリーダーは、「気候変動への適応については、動画を作成・配信するなど各種のアプローチをしているが、なかなか認知が進まない。防災に通じる非常食づくりという身近なところから気候変動を自分事として捉えてもらえたら、と期待して企画した。今後も座学セミナーだけではなく、体験型を取り入れていきたい」としている。