寄稿 ◎ 下水汚泥炭化物・焼却灰の有効利用と重金属対策(その3) 京都大学名誉教授 松井 三郎

5.下水汚泥の焼却灰とリン抽出

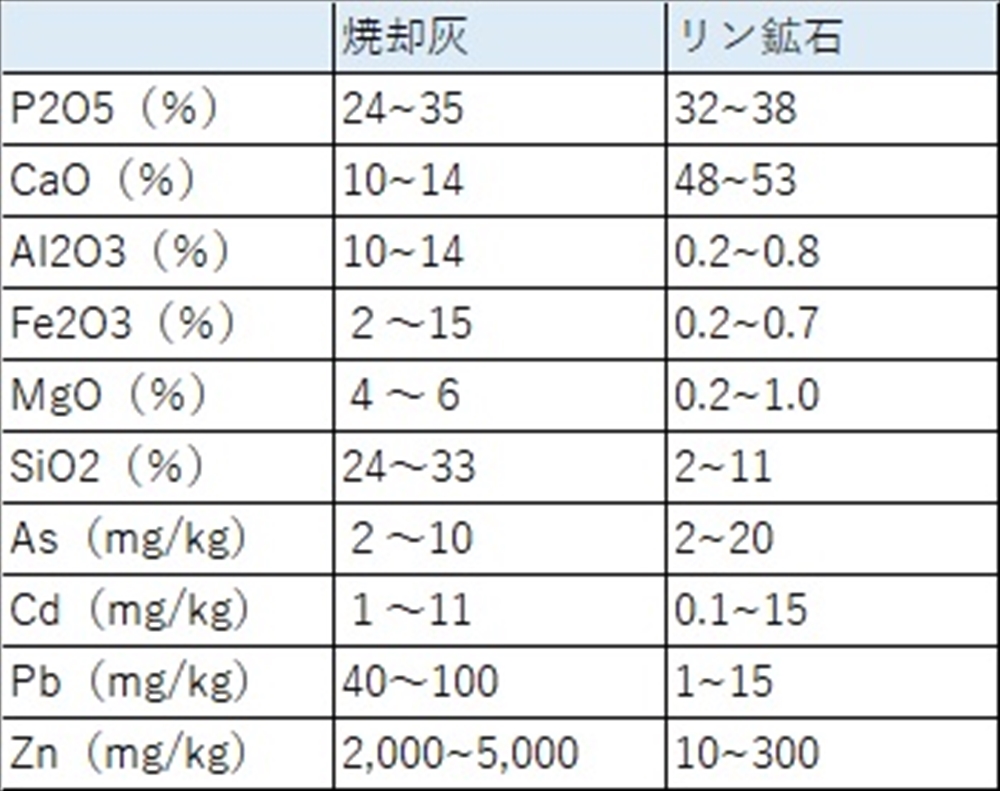

表6に焼却灰リン鉱石の化学成分を示す。焼却灰は、リン鉱石に比べ不純物が多い。リン濃度はリン鉱石と遜色ないが、金属(アルミニウム、鉄、マグネシウム)、シリカ、重金属(鉛、亜鉛)が多い。汚泥の焼却温度が800~1千℃で運転されていることから、水銀以外の重金属は残る。

植物の成長に必要な肥料成分(元素)は、3大栄養素と呼ばれる窒素、リン、カリであるが、続いてカルシウム、マグネシウム、硫黄が必要である。さらに塩素、ホウ素、鉄、亜鉛、マンガン、ニッケル、モリブデン、ナトリウム、シリカが必須金属である。植物には不用でも、人間の食料として必須な微量金属がある。人間の健康のために微量であるが必須なフッ素、ヨウ素、クロム、セレン、コバルト、ヴァナジウム、アルミニウム、臭素を植物に土壌から吸収してもらう必要がある。

植物が必要とする元素以外のものを栽培土壌に添加し、植物が吸収し、それを人間が食料とすることから、人ぷん尿は最も効率よい必須金属循環となる意味は深い。地球生態系を理解すると、現代社会は改めて下水汚泥の農業循環を実施する意義は深い。焼却灰の成分は、有害重金属濃度以外は肥料成分として優れている。

焼却灰からリンを抽出する方法は、酸性抽出とアルカリ性抽出がある。すでに技術として確立し、神戸市の事例にみられる商業化まで進んでいる。この方式は、下水汚泥処理処分の経済性と自治体の農業振興の経済性を統合して判断している。下水道側からは汚泥の安定処分を第1に考えるが、農業側から見ると必要な肥料であるから経済性を考える。しかし自治体は行政区域内の農業の持続性を考える時に、リン酸肥料の市場価格より高いにもかかわらず汚泥抽出リン酸を農業に提供する。これは自治体の経営判断で決められる。その中で焼却灰からのリン抽出と、そのリン肥料を農業に回す経済性を考えて、実施することができている。

6.トバモライト生成で重金属をその非晶質に閉じ込める方法

炭化物も焼却灰も残存する重金属が規制基準と比較して、問題となる。中でも水銀、カドミウム、ヒ素、鉛は課題となるが、前述したように熱処理で水銀は蒸発し減量する。カドミウム、ヒ素、鉛は残留するものがある。それでは重金属をどのように対処すればよいか。

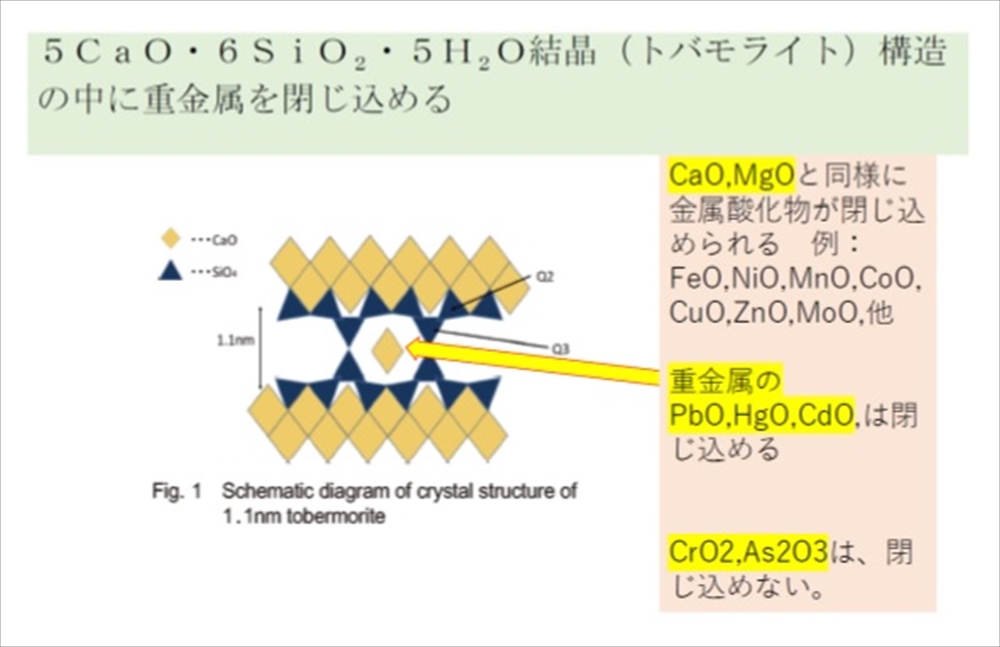

解決方法は、粘土鉱物トバモライトを生成し重金属をその非晶質の中に封じ込めること。トバモライトはカルシウム・シリカの水和反応で生成(Ca―SiO3―H2O)される粘土鉱物で、最も身近なセメントの水酸化カルシムと一緒に主たる成分である。ポルトランドセメントの主原料である。古代ローマンコンクリートの主成分であり、2千年経過しても劣化していない。カルシム・シリカの2層構造の橋間にCaがあるが、Mgや2価重金属を取り入れることができる。非晶質として存在する。

図2に示すトバモライト非晶質のCaO、SiO4の分子間にCaOと置換して2価金属が閉じ込められる(齋藤豪、新潟大学から引用)。CrO2、As2O3は閉じ込めない。閉じ込められると強酸によっても、酸化金属を溶出させることができないことから無害になる。下水汚泥を炭化・焼却する場合、適切な温度下でCaとSiO2の不足分を追加し、H2Oを加えて重金属との接触を増やす混練を行うと水和反応が進行して重金属を閉じ込めることができる。

下水汚泥は有機成分と無機成分を含んでいて、それぞれを肥料としてあるは土壌改良剤として有効利用する開発を行っている。堆肥化が困難な処理場は、従来の焼却処分から炭化に移行することは比較的容易である。また焼却灰を無機肥料として活用することも可能である。いずれも有害重金属対策が求められるが、トバモライト形成で非晶質内に有害重金属を閉じ込めて安全化を図ることができる。最後に堆肥化の課題である発酵時間の長さ、悪臭問題は「亜臨界水処理」を導入すると改善できる。また亜臨界水反応にトバモライト形成を加えることが可能である。焼却や炭化の代わりの技術として農水省委託研究で実証されており、次世代型の方法である。(終わり)