リスク社会と地域づくり(7) 特定非営利活動法人まぢラボ代表理事 石本 貴之

少子多老化がもたらす地域の現状

戦後、日本の人口は増加を続けてきたが、2008年の1億2808万人をピークとして、減少に転じた。20年の最新の国勢調査結果では、1億2614万6千人と減少の一途をたどっている。高齢化率は5年間で2%増加して28・6%となり、一般世帯数は5570万5千世帯と5年間で237万3千世帯の増加と高齢者の独居世帯が増えている。実際に75歳以上の後期高齢者の5人に1人は独居である。出生数は16年には1899年の統計開始以来初めて100万人を割り、21年には過去最低の81万1千人だった。このように少子高齢化また少子多老化が留まることなく進行しており、今後もこの状況が避けられない現実であることは自明である。

当たり前にある地域の暮らしが持続不可能になっていく兆候が表れつつある中、従来、自助や共助で成り立っていた地域の行事等が存続できなくなってきている。例えば、賽の神、運動会、老人クラブ、子ども会など地域の歴史・文化を継承するもの、住民の親睦や交流を図る上で欠かせなかったものも多い。中には消滅したり、むらおさめした集落もある。25年には団塊世代が後期高齢者を迎えることで、自治会や町内会の役員といった自治の担い手となっている前期高齢者が減少に転じていく「高齢化の第二幕」とも呼べる状況が起こる。少子多老化の進展は、地域にとって支える側が減り、かつ、支えられる側が増える歪んだ構造を生み出していく。

しかし、このように社会の前提が大きく変わっているにもかかわらず、行政も地域コミュニティも前例踏襲や思考停止に陥っていることが少なくない。そして、地方はさらに深刻な状況にある。

課題先進地である地方

筆者が居住する新潟県は、日本海側唯一の政令指定都市である新潟市を含め、30の市町村がある。県全体では、97年から人口減少が始まっており、日本全体より10年先行している。現在の市町村単位で人口減少の開始時期を見ると、45年に妙高市、47年に関川村、50年に佐渡市、加茂市、十日町市、上越市と続く。実に半数近い市町村で半世紀以上前から人口が減少しており、人口が増加している光景を見たことのない世代も多い。

このように少子多老化が数十年進んでいる地方の地域コミュニティでは、従来の親睦・交流を深める行事中心の取り組みから暮らしの課題を解決する生活支援サービス化が図られつつある。

新潟県内においても、地域コミュニティ内の有志によって除排雪が困難な高齢世帯を支援する共助組織を設立したり、社会福祉法人の車両を空き時間に移動支援に活用したり、地域内の商店閉店後に地域コミュニティが商店を営んだりしているケースがある。

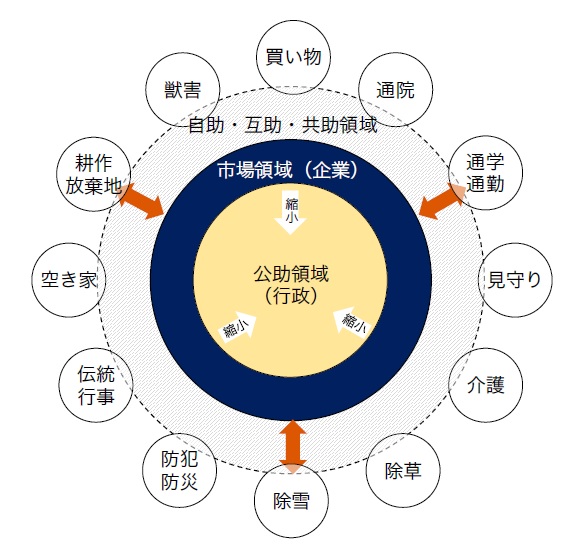

科学技術や経済の発展で暮らしは豊かになったが、それだけで解決できない課題に私達は直面している。公平性を重視する政府や自治体による公助でも全ての課題を解決するには限界があり、住民相互による互助・共助の力がこれまで以上に重要視されている。

この互助・共助の力を高め、活かしてくための仕組みとしては、総務省が推進している「地域運営組織」がある。しかし、組織という形だけ整えても機能しないことは枚挙に暇がない。そこで、従来の自治のあり方から変えていく方策が必要であり、特に多様かつ小さな暮らしの課題解決を志向していく取り組みは「小規模多機能自治」と呼ばれている。

小規模多機能自治という選択

小規模多機能自治とは、「自治会、町内会、区などの基礎的コミュニティの範域より広範囲の、概ね小学校区などの範域において、その区域内に住み、又は活動する個人、地縁 型・属性型・目的型などのあらゆる団体等により構成された地域共同体が、地域実情及び地域課題に応じて住民の福祉を増進するための取り組みを行うこと」とされており、島根県雲南市が市町村合併を機に地域自主組織を発足したことから生まれた概念である。世帯でなく、「一人一票制」に表されるように、多様な世代の住民が対話を通じて、 一人ひとりが参画できる組織・事業のあり方を設けることや、地域内の親睦・交流を図る行事だけでなく、地域固有の課題解決を志向したり、地域の環境・伝統資源を活かして収益を生み出したりする事業づくりを行うなどユニークな取り組みが生まれている。

同市では、地域自主組織が行政から受託した水道検診業務に保健師に同行してもらい、見守りと住民の健康チェックを行ったり、旧農協店舗を住民が週1回の交流と買い物ができる拠点として運営したり、地域の困りごとに寄り添った取り組みが生まれている。

自治とは、「自分たちで決めて、自分たちで担う」という集団的自己決定力を意味する。しかし、地域コミュニティでは担う力は十分にあるが、対話し、決める力が弱く、現状を変えられないまま茹でガエル状態になっていることも多い。集団的自己決定力を高め、自治を機能させるためには、住民が地域の課題を「ワガゴト化」し、参加と協力による共助が育んでいく必要がある。小規模多機能自治はその突破口になり得る取り組みだ。