日本地下水開発 積雪寒冷地でも『ZEB』を達成

高効率帯水層蓄熱によるトータル熱供供給システムによって積雪寒冷地でもネット・ゼロ・エネルギービル(『ZEB』)を達成――。日本地下水開発(山形市、桂木宣均社長、JGD)が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の技術開発プロジェクトで開発を進めている「高効率帯水層蓄熱によるトータル熱供給システム」を導入した関連会社の日本環境科学(JESC)ZEB棟において、2021年4月から22年3月末までの1年間に実稼働させた結果、『ZEB』を達成した。50年カーボンニュートラル達成に向け、建築物のZEB化等が期待される中、ZEB化を支える大きな武器として高効率帯水層蓄熱システムが注目される。(エコビジネスライター・名古屋悟)

冷房用・暖房用の井戸を使い分けるシステム

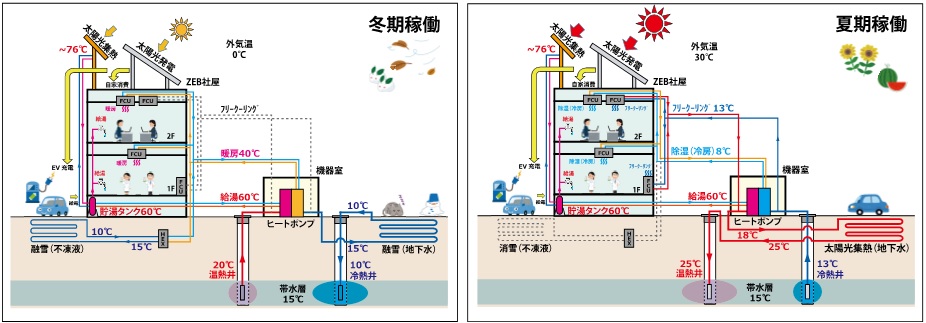

「高効率帯水層蓄熱システム」は、NEDOとJGDが「再生可能エネルギー熱利用技術開発」のプロジェクトにより、秋田大学と産業技術総合研究所と共に開発した国内初のシステム。2本の井戸を冬期と夏期で交互に利用し、地下水の流れの遅い地下帯水層に冬期の冷熱、夏期の温熱をそれぞれ蓄える仕組みで、冷房利用で温められた地下水、太陽熱で加温した地下水を温熱として冬期の暖房用井戸周辺の地下帯水層に蓄え、冬期はその温かい地下水を暖房用に利用。一方、暖房で利用して冷えた地下水をさらに融雪の熱源としても利用し、より低温となった冷熱を夏期の冷房用井戸周辺の帯水層に蓄え、夏期に冷房で利用する。

温熱、冷熱を蓄える井戸を使い分けることで、大幅な省エネを実現する点が最大のポイントになっている。また、熱利用後に地下に戻すのが難しかった地下水を全量還元できる技術も確立している。このシステムをJGD関連会社の事務所で空調に導入した結果、従来のオープンループシステム(地下水をくみ上げて冷暖房の熱源として利用するシステム)と比較して初期導入コストの21%削減と年間運用コストの31%削減を達成し、注目を集めていた。

JGDでは、そのシステムをさらに発展させ、ZEBへの適応を目指すべく、19年度から「高効率帯水層蓄熱によるトータル熱供給システム」の確立に向け、ゼネラルヒートポンプ工業と共同でNEDO技術開発プロジェクトにより、JESC-ZEB棟において検証を行っている。

JESC-ZEB棟の施設概要を見ると、鉄骨造の地上2階建、建築面積285平方メートル、延床面積562・5平方メートルの建屋。トータル熱供給システムは、冷暖房・給湯・冬期の無散水融雪の計3つの熱供給に対応。専用ヒートポンプはNEDO技術開発プロジェクトで開発した冷暖房専用ヒートポンプに給湯回路を付加する形で、ゼネラルヒートポンプ工業と共同開発。冷房負荷は64ワット/平方メートル、暖房負荷は35ワット/平方メートルとなっている。

施設には30・7キロワットの太陽光発電設備を創エネルギーとして導入したほか、断熱効果を高めるため壁の厚さを300㍉メートルにしている。給湯回路には真空管式太陽熱温水器(84本)を組み込んでおり、夏期はもちろん冬期でも太陽熱の集熱効果を見込んでいる。このほかにも換気装置に全熱交換システム、照明にLED照明を採用。南西側の窓には、太陽輻射熱を最大82%遮断する外付ブラインドを追加設置するなどしている。なお、真空管式太陽熱温水器は不凍液循環型とすることで、冬期でも太陽が出れば一定の集熱能力を発揮している。

積雪寒冷地でも『ZEB』化可能を証明

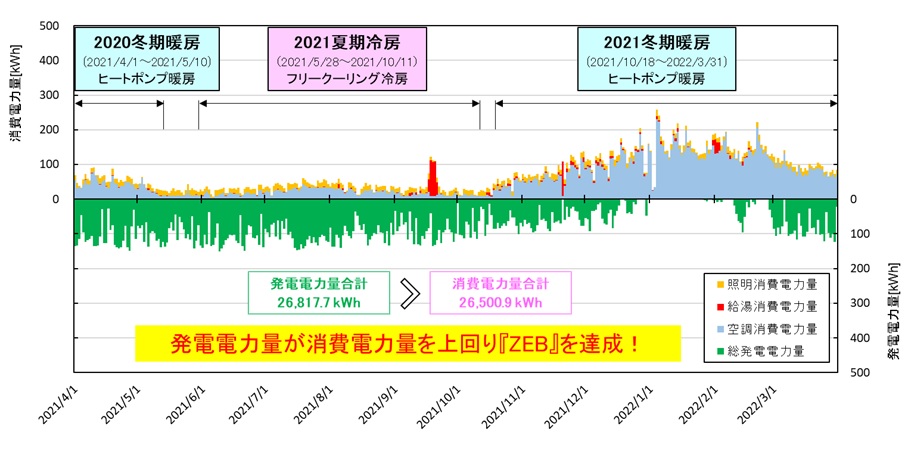

21年4月から22年3月末までの1年間の実証では、夏期の冷房は、帯水層に前冬期に蓄えた冷熱を有効利用し、ヒートポンプを使用せずに地下水の水温だけで行う地下水フリークーリングを実施。冬期の約2カ月は降雪のため太陽光発電がほとんど稼働しない時期があったものの、フリークーリングの省エネ効果が高く、年間を通じて見ると、発電力合計2万6917・77キロワット時に対して消費電力合計2万6500・9キロワット時となり、発電電力量が消費電力量を上回り、『ZEB』を達成したことが分かったとしている。

なお、フリークーリング時の消費電力量は1485キロワット時となっている。これは、フリークーリングの冷熱をヒートポンプで作った場合に想定される消費電力量1万20キロワット時と比較すると、消費電力を85%削減したことになる。JGDでは22年夏にはヒートポンプを稼働させた冷房を行い、21年夏に行ったフリークーリングの消費電力と比較検証も進めている。現在解析中の結果が注目される。

なお、JESC-ZEB棟で使われている「高効率帯水層蓄熱システム」の井戸は、冷房用、暖房用共に深さ72メートルで、25メートル離れた位置に設けられ、互いに影響を与えない点も実証で確認済みとなっている。

冬期に降雪量が多い寒冷地では太陽光発電の発電量が著しく低下することから『ZEB』の実現は難しいと言われているが、この実証を経てJGDの桂木聖彦専務は、「寒冷地でも『ZEB』を実現できるという証明になったと思う」と今後の高効率帯水層蓄熱システムを組み込んだZEBの推進に自信をのぞかせている。

この実証は23年度まで続けられるが今後、JGDはゼネラルヒートポンプ工業と共同で引き続き、ZEB実証とシステムの適応性評価に向けたモニタリングを進め、データの収集・解析に取り組む。実証施設における高効率帯水層蓄熱を利活用したトータル熱供給システムの稼働データに基づき、専用ヒートポンプの空調・給湯それぞれの効率と性能の把握を進めるほか、システムの最適化設定によるコストダウンの検討を行う予定としており、今後の成果にも注目が集まりそうだ。

山形県内初のZEBプランナー

「高効率帯水層蓄熱によるトータル熱供給システム」の確立を目指すJGDは経済産業省の「ZEBプランナー」登録制度において、山形県内企業初のZEBプランナーにも登録されている。

今回の実証事業を通じて『ZEB』を達成するための課題についても経験を積んでいる。建物の高気密・高断熱化の重要性はもちろんのこと、事故やトラブルを避けるためにも冬期に太陽光パネルに積もった雪の処理の仕方などに工夫が必要な点等を把握している。実際に受注した際には、経験をもとにした適切な設計を心がけていくとしており、『ZEB』を達成したシステムの普及拡大に向けたJGDの取り組みは今後ますます注目されそうだ。

「ENEX」出展、桂木氏の講演も

なお、JGDは1日に東京ビッグサイトで開幕した「ENEX2023」において地中熱利用促進協会の共同ブースに出展しているほか、同展との併催で2日に東京ビッグサイト会議棟で開かれる「第3回全国地中熱フォーラム~地中熱で育む脱炭素とSDGs~」で、桂木専務が「ZEBでの地中熱利用‐ZEB化に最適な高効率帯水層蓄熱と地域課題への対応‐」をテーマに講演し、帯水層蓄熱冷暖房システムの研究・開発の経緯などJGDの取り組みや実証期間における運用状況、地下水温の変化などを紹介する予定となっている。

※『ZEB』=1次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの建築物