「みどりの食料システム戦略法」における下水汚泥肥料の役割 日本農業を「有機」「環境保全」形態に改善へ 京都大学名誉教授 松井 三郎

はじめに

2022年7月、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)が施行された。この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業および食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものである。

消費者としての国民は、残念ながら農林漁業の実態についてほとんど理解をしていないが、実情は大変大きな課題を抱えている。農林漁業現場では局地的問題として見えるが、良く内容を調べると地球的共通課題であることが分かる。日本の大半の河川は直接海洋に流れることから、農業者は河川に窒素やリンの無効肥料を排出していることについて、ほとんど理解していない。しかし逆に瀬戸内海では窒素負荷減少からノリ養殖や漁業に影響が出て、下水処理場に窒素放流を季節限定で行う条例が施行された(兵庫県)。

筆者は長年、閉鎖系水域である琵琶湖の水質と環境改善に携わってきた経験から、下水道整備により確実に水質改善が進む一方、農業から排出される窒素やリンと農薬が、生態系維持に大きな課題を残していることに懸念してきた。滋賀県は、國松善次知事の時代に「滋賀県環境こだわり農業推進条例」(03年)を制定、堆肥の循環を促進して化学肥料・農薬半減実行農家を認定し、全国に先駆ける循環型「環境保全農業」を行ってきた。しかし、この広がりは遅く、20年遅れてやっと拡大が始まっている。

農業循環―有機性廃棄物を堆肥・肥料にして農業に還元

日本は江戸時代、農業残渣、都市廃棄物、家畜ふん尿、し尿の堆肥化を伴う完全循環社会を実現していた。明治維新による近代化は産業革命と都市集積、大量物質移動を促進するもので、それに伴い発生する廃棄物の適正処理・処分ができずに、産業公害・都市公害を出現させてしまった。

この近代社会の負の側面を解決するには、徹底した環境改善とそれによる廃棄物の適切な処理・循環しか解決策はない。世界で進行する近代化は、石油化学の生産物プラスチックを代表にさまざまな有機・無機化学物質の廃棄物問題が地球規模になり、温暖化と生物多様性破壊を進行させている。

そこで農業分野における解決策は、「有機農業」と「環境保全農業」の実行に委ねられた。日本は欧州連合(EU)、米国に続きこの方向を「みどりの食料システム法」の施行で進めるが、2050年カーボンニュートラル実現と一緒に、農業がもたらした農薬多用による生物多様性破壊防止を実現させなければならない。

都道府県別家畜ふん・下水汚泥堆肥量と有機農業・環境保全農業の可能性

「みどりの食料システム戦略法」は、日本の耕地面積約400万㌶の内、100万㌶を「有機農業」、残り300万㌶を「環境保全農業」形態に改善する。

「有機農業」は、家畜ふん堆肥・緑肥が肥料で化学肥料を使わない。世界で農薬耐性微生物・昆虫が発生し制御困難が起こっていることから、化学合成農薬も不使用である。極めて厳しい農法の実施である。現在日本でJAS(日本農林規格)の有機農業を実施している面積は2万㌶に過ぎない。

このことから、江戸時代の農業のような無化学肥料・無農薬の生態系農業の復活が必要である。農水省は50年の目標に向けて、大学・研究機関の協力による「ムーンショット計画」研究を開始した。「有機農業」を実行するために、栽培植物に寄生する病害虫・細菌・カビ菌の基本的研究と農薬に依存しないIPM(総合的病害虫・雑草管理)方法の開発を始めている。

特に植物病理学の基礎研究が重要で、堆肥に存在する善玉菌(植物成長促進根圏細菌=PGPR菌)の役割解明が極めて重要である。「環境保全農業」では、下水汚泥堆肥、その他有機性廃棄物堆肥を使い、化学肥料を30%以上削減し、化学合成農薬は50%削減することが求められている。これは達成が比較的容易である。

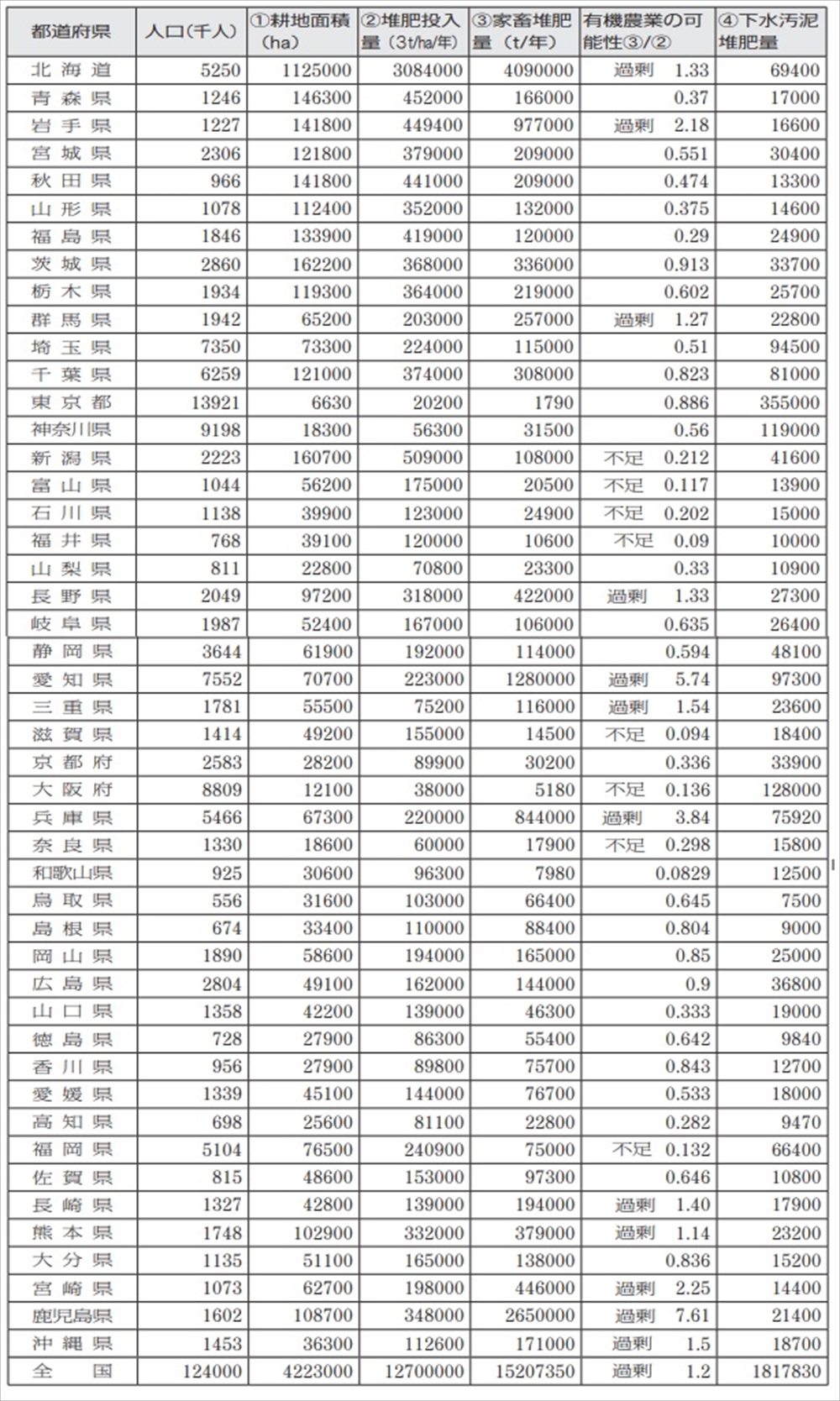

そこで筆者は、都道府県別の家畜ふん・下水汚泥堆肥量と有機農業・環境保全農業の可能性を推計した(表)。都道府県別に耕作地面積(水田・畑)と家畜頭数(肉牛・乳牛・豚・鶏)が求められる(19年統計)。動物別家畜ふん尿量原単位に頭数羽数を計算し完熟堆肥量を推計する。完熟量は乾燥重量より少ない数値で、筆者の経験から推定した係数を使う。同様に人口から下水汚泥量とそれから堆肥量が計算できる(佐賀市下水処理場の実績値を参考)。家畜堆肥量は総計1520万トン/年、下水汚泥堆肥量は総計182万トン/年と推計された。家畜堆肥量が圧倒的に多い。

EUが「有機農業」を促進するのは、家畜ふん尿処理が進まず河川や地下水汚染源となっていることが理由である。日本と比べて牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、山羊肉等の消費量が2倍以上多い。したがって相対的に下水汚泥の有効利用は、あまり関心が得られない。

日本はこれとは違った状況である。日本では下水汚泥は全てが堆肥になることはなく、処理場の条件が整うところに限られることから、多く見積もっても約50%の90万トン/年程度は堆肥以外の肥料利用ではないか?

各都道府県耕地面積の25%を有機農業実施にすると推計して、家畜堆肥量で賄うことになる。推計のため堆肥投入量を3トン/㌶/年とした。家畜ふん(肉牛、乳牛、豚、鶏)の平均の窒素(N):リン酸(P):カリ(K)比率は2・0:3・0:2・6、下水汚泥は2・9:4・1:0・4で、堆肥投入量は必要窒素量を基準で行っている。N:P:Kのバランスが悪い問題は、今後検討が必要である。

畑、水稲、果樹の投入量を比較すると水稲が最も少なく、果樹がやや多く、畑は2倍投入されている。従って、堆肥投入量3トン/㌶/年は実態より少なめの計算となる。

表において②堆肥投入量と③家畜堆肥量を全国レベルで見ると、③/②比が1・2となる。3トン/㌶/年施用の家畜肥料循環だけで、日本農業は「有機農業」が実施できることになるが、これは実態から離れている。各都道府県を比較すると、③/②比が0・25より大きいと、有機農業を実行するための家畜堆肥が県内で供給できることになる。よく見ると、十分に賄える過剰県が存在することが分かる。

過剰県が注意しなければならないことは、前述のEUと同じ不適切なふん尿処理をすると表流水汚染に加えて地下水汚染を引き起こすことである。窒素による地下水汚染の目安は総窒素10ppmとしているが、これは飲料水基準である。EUや英国において地下水汚染を起こす危険性の目安は田畑に投入する窒素量が250総窒素キログラム/㌶/年である。その内家畜窒素堆肥基準170キログラム/㌶/年としている。日本は降雨量がEUより多く、この目安より基準値は多くなるかもしれない。

農水省が懸念している注意すべき水準にあるのが鹿児島県(7・61)や宮崎県(2・25)である。他の過剰県として、愛知(5・74)、兵庫(3・84)、岩手(2・18)、三重(1・54)、沖縄(1・52)、長崎(1・40)、長野(1・33)、北海道(1・33)、群馬(1・27)、熊本(1・14)である。これらの地域で窒素による地下水汚染を抱えている地域は、注意を要する。

一方、絶対不足県といえるのは、和歌山(0・0829)、福井(0・09)、滋賀(0・094)、富山(0・117)、福岡(0・132)、大阪(0・136)、石川(0・202)、新潟(0・212)である。絶対不足県で「有機農業」を実行するには、他県から家畜ふん堆肥の移動が必要となる。さらにこれらの府県で「環境保全農業」を実行するには、下水汚泥堆肥に大きく依存することになる。

中間に位置するその他の都府県は、「有機農業」の実施とともに下水汚泥堆肥等を使って「環境保全農業」を実施することは可能になる。

しかし、下水処理場が堆肥でなく炭化・焼却処理した場合は、複雑な状況になる。

おわりに

「みどりの食料システム戦略法」に基づく農水省の計画施策は、範囲が広く多層的で、また詳しいロードマップも提示されている。根幹となる「有機農業」の実施は、家畜ふん尿からの堆肥が基礎で、日本は十分な量が存在する。なかなか取り組みが進まない理由の一つは、小規模家畜業が多く、ふん尿処理にかける労働力・経営資金が不足していることである。農水省としては補助金を検討しているが限界がある。

そもそも家畜業が抱えている困難さは、①飼料の輸入依存②世界規模の家畜伝染病③継承者不足などである。飼料輸入を減らし家畜堆肥で国産飼料を生産する「耕畜連携」が始まっている。家畜伝染病は、牛口蹄疫が4年ぶりに韓国で発生。豚熱ウイルスは岐阜県から始まり北上と西方県に拡散。ワクチン接種と野生イノシシにも餌に入れて摂取させているが伝染病の拡散は継続。鳥インフルエンザは、毎年ウイルス型が変異して継続。現在恐れているのは、ヒトインフルエンザ型への変異が起こるかどうか? このような複雑な畜産・農業実態で、農水省は下水汚泥肥料のどこに期待しているのか? それは、下水汚泥を処理して農業還元する技術力と組織的体制が出来上がっていることである。

国土交通省が設定している汚泥処理処分コストの概算が汚泥1トン当たり1万5千円で、これが事実上、有機性廃棄物の農業循環の経済性の基準となっており、このコストで現在循環している。すなわち「循環経済(サーキュラーエコノミー)」が成立している。家畜業者の苦しい経営コストの中に、この経済性が見えていない。

農水省に対策はあるのか? 今後国交省と農水省の連携協力により、解決策を見い出すことが必要で、大いに期待される。下水汚泥は堆肥・炭化物・焼却灰からリン酸抽出等の形態で役立つが、その情報は本紙ですでに提供(6月7日、14日、21日付)しているので参考にされたい。