2023年我が社の環境ビジネス戦略 TREホールディングス 代表取締役会長(リバーホールディングス社長) 松岡 直人 氏

――昨年1年を振り返って。

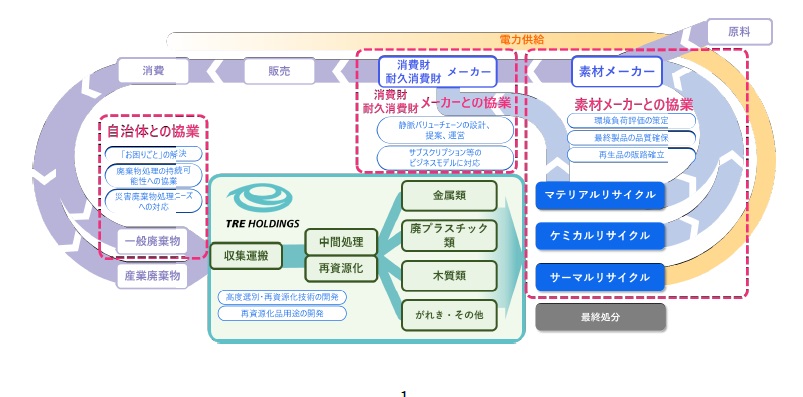

松岡 一昨年10月にタケエイとリバーホールディングスが経営統合を実施して1年余りが経過したが、統合によりスケールアップしたことで、いろいろなところからさまざまな話が舞い込んだ1年だった。おそらくタケエイだけ、リバーだけであれば来ないようなお客様からも声がかかるようになった。時代の潮流からかもしれないが、循環型社会に向けての動静脈連携として、動脈側の大手企業などからさまざまなお声掛けをいただき、中にはすでに具体化しているものもある。経営統合して良かったと素直に実感しており、非常に実りの多い1年だった。

阿部 私も同じで、統合して本当に良かったと思っている。一昨年3月に経営統合を発表し、同年10月に実施となったが、この間にもちろん苦労もあったが、それ以上に得られるものが大きかった。

――統合して想定外だったことは。

松岡 予想以上にさまざまな分野からお声掛けをいただいている中で、対応力にはまだ不十分な面があるので、体制を強化していかなければならないと思っている。建設系廃棄物処理のタケエイ、金属リサイクルのリバーというのはある程度確立されているが、それ以外の非常に広い事業領域への適応を求められるようになっている。そうした動脈側からの期待値の高まりに応えられるように、体制整備を進めて行かなければならない。

阿部 両社とも成長を続けてきた会社で、成長スピードが速いがゆえに技術や人材が追い付いていない部分がある。2社が経営統合して補完し合うという意味では大きな効果があるが、現在最重要課題となっている脱炭素への対応能力はまだ不十分で、さらなるレベルアップが必要だと感じている。

松岡 リバーが金属リサイクルに取り組む過程で発生するシュレッダーダストにはプラスチックも多分に含まれている。シュレッダーダストは、従来は「捨てるもの」という発想だったが、プラスチック資源循環促進法では、こうしたものもリサイクルを進めていくことが求められており、動脈側の見方も変わってきている。われわれも、ダストからプラスチック類をより多く取り出していかなければならないが、そうした知識やノウハウも不足しているので、補強していかなければならない。

――今年度の状況は。

松岡 金属リサイクルの立場で言うと、22年度大きなインパクトがあったのは自動車だ。当社は自動車を扱うウエートが大きく、半導体不足等で自動車の生産、納車が遅延したことから使用済自動車として廃車に回る数が減少し中古車市場がひっ迫した影響が大きかった。足元は新車生産販売台数が増加傾向にあるが、これが廃車として回ってくるには半年程度のタイムラグがあるので、おそらく23年度以降の扱い量は回復傾向になるのではないかと見ている。

阿部 建設系廃棄物リサイクルでは、東京オリンピック・パラリンピックが終わってゼネコンの受注が端境期に入り、新型コロナウイルスの影響で7、8月頃はなかなか現場が動かなかったり、地下鉄・鉄道工事等が行われなかったりということもあり、上期は厳しい状況だった。ただ上期に影響を受けた分、下期は工事が再開され、受注は順調に増えており、現場への配車も苦労している。22年度は上期のマイナスを下期でカバーし、全体としては何とか計画通りの業績に届きそうな状況だ。

木質バイオマス発電については、第1四半期は法定点検が重なった関係などから赤字となったが、この第2四半期でほぼ取り戻した。第3、第4四半期でカバーして年間の目標を達成したいと考えている。ただ、やはりチップの集荷に懸念がある。大型の発電所などは海外から輸入したペレットやPKSを活用して発電しているが、コンテナ不足や円安で非常に値上がりしているため、国内材を調達するようになり、国内の原料が奪い合いとなって価格も上がるといった傾向が続いている。

――プラスチック資源循環促進法が施行されたが。

松岡 プラ新法をきっかけとして、さまざまな企業のプラスチックに対する認識が変わってきている。われわれとしては、先ほど申したように従来ダストとして処理していたものの中からプラスチックを取り出してほしいという動脈側からのニーズがあるので、それに対応していかなければならないと考えている。

阿部 数年前中国が輸入を禁止した際には国内に廃プラがあふれ、焼却にも回しきれないという状況だったが、現在はリサイクル市場が原料不足の状況になって来ており、リサイクルの観点では良い方向に行っているのではないかと思う。廃プラをサーマルではなくマテリアル、さらにはその先にあるケミカルリサイクルに回すということは、脱炭素の面からもTREとしても取り組まなければならない課題だ。リバーが手掛ける自動車リサイクルからも多くのプラスチック回収が見込まれ、物量を確保できるのもTREとしての強みになり、化学メーカーからはリサイクル材料を集める担い手として「TREは頼りになる」と思ってもらえるのではないかと考えている。これからは、自治体が扱う容器包装プラ、製品プラのリサイクルを進めるため、自治体へのアプローチにも力を入れていく方針だ。

――経営統合後の体制整備の進捗は。

松岡 もともとリバーグループはリバーホールディングスの傘下に子会社があり、TREホールディングスが誕生してからは、TREホールディングスの下にリバーホールディングスがあり、さらにその下に子会社があるという多重構造となっていた。これを解消するため、今年4月に、リバーホールディングスと子会社のリバーを統合する準備を進めている。これが実行されるとTREホールディングスの下にタケエイとリバーが並ぶことになり、組織としてすっきりして、ホールディングス全体としても経営の効率を上げていけることになる。

――昨年9月には千葉県市原市での「環境複合事業」構想を発表したが。

松岡 一昨年10月の経営統合の際に公表した中期経営計画の実現に向け、今回発表した環境複合事業構想は大きな柱になると位置付けている。25年から順次稼働していく計画で、その準備を進める初年度として、23年は重要な年になる。着実に取り組んでいきたい。

阿部 新規事業としては、「産業廃棄物破砕選別・再資源化事業」「廃棄物焼却・発電事業」「金属資源高度選別事業」「廃プラスチックの高度選別・再商品化事業」の4つを掲げている。タケエイの中間処理施設のうち、四街道は稼働開始から30年以上経過して老朽化が進んでおり、川崎、東京も17、18年が経過して老朽化している部分がある。どこか一カ所が停止してしまった場合の代替になる施設、また今まで処理できなかった処理困難物を処理する施設、そして日立造船と設立した合弁会社に燃料を供給する施設といった機能を持った環境複合施設となる。

当社は焼却施設を保有しておらず、新たに日立造船と組んでいくが、ただ焼却して発電するだけではなく、その先にはメタネーションなどの新たな取り組みに挑戦することも視野に入れている。また、プラ新法に対応したソーティングセンターをつくることや、リバーが行っているダスト選別をさらに高度化することなどを予定している。さらに、さまざまな取り組みを順次拡充していく方針だ。投資額は300億円規模と大きなものになる見込みだが、その分利益率も高い施設となる。

――今年はどのような年になると予想するか。

松岡 これまでなかったような経済変化が起こり得る年になるのではないかと思っている。昨年よりさらに変化が起こりやすい年になると思うので、しっかり対応できるよう体制整備を進めて行きたい。

阿部 外部環境は引き続き厳しいものとなるのではないかと思っている。ただ、そうした中でも廃棄物、リサイクルというのは気候変動の観点から止めてはいけない分野で、歩みを緩めることなく取り組んでいくことがTREに課された使命だととらえ、しっかり全うしていきたい。

――今年の課題は。

松岡 3年間の中期経営計画に取り組んでいるが、3年はあっという間に過ぎてしまうので、計画に立てたことを着実に形にしていくのが今年の課題だと考えている。きちんと成果を出していく年にしたい。

阿部 今後の課題として、もっと多くの人にTREの名前を知ってもらうということがある。われわれの意見をさまざまなところに反映させてもらうためには、業界の人は知っている、環境省の人は知っているというのでは不十分だ。世間に広く認知してもらうための活動もしていかなければならないと思っている。「TREを知っていて選ばなかった」というのは仕方がないが、「TREを知らなかったから選ばなかった」ということはないようにしていきたい。

――今後の廃棄物、リサイクル業界の展望は。

松岡 われわれが統合したのが象徴的であるが、業界の垣根がなくなってきている。従来は、タケエイは建設系廃棄物処理、リバーは金属リサイクルで違う分野だと思っていたが、先ほどから申しているプラ新法関連でも、リバーとは関係ないと思っていたものが動脈側からニーズを求められるなど、どんどん境界がなくなってきている。そうした状況に対応できる組織をつくらざるを得ない。われわれのように建設系廃棄物処理と金属リサイクルが統合するようなケースは、今後ほかにも出てくる可能性があるのではないか。

阿部 これまで金融や鉄鋼など、同業種で財閥を超えた統合がセンセーショナルに報じられてきたが、われわれはある意味、違う業界同士がそれを超えて1つになったということで、よりセンセーショナルでエポックメーキングな統合だったのではないかと思っている。底辺と見られてきた廃棄物業界が、気候変動、脱炭素が注目される中で脚光を浴び、社会に有益な仕事と認識されるようになったのは非常にうれしいことだ。今後はこうした社会の期待に、これまで以上に応えられるような業界に成長していかなければならないと思っている。