リスク社会と地域づくり(14) 北海学園大学経済学部教授 上園 昌武

オーストリアのエネルギー自立地域づくり

オーストリアでは、2000年頃からエネルギー自立地域づくりが展開されている。エネルギー自立とは、2つの自立を目指す。一つは、省エネ対策によってエネルギー消費量を大幅に削減し、必要なエネルギーを再エネ100%で供給するエネルギーの自立(脱炭素化)である。もう一つは、省エネや再エネ事業をできるだけ地元企業が担うことで、地域にビジネスと雇用を生み出していく地域経済の自立である。

小規模自治体を支援する政策

オーストリアは40年までに脱炭素化の実現を目指している。全ての自治体がエネルギー自立に取り組めるように、レベル別の支援プログラムが用意され、目的やニーズ、能力などに応じて支援策を選択できる。事業運営や計画づくりにおいて、外部の中間支援組織からの協力を受けながら、住民参加で地域主導の事業が進められている。

まず、小規模自治体向けに「気候エネルギーモデル地域(KEM)」という国の支援制度がある。KEMには124地域(1134自治体による広域連合)が参加している。平均10自治体で構成されるKEM地域は、気候エネルギーコンセプト(地域の環境エネルー戦略)を作成しなければならない(1地域に最大100万ユーロの導入支援)。エネルギー需給構造やCO2排出量などの現状分析を踏まえて、住民参加で将来ビジョンを策定していく。それを実現するために、エネルギー実施計画に基づいた10件のプロジェクトが実施されていく。

これまでに再エネ、省エネ、持続可能な建築、モビリティ交通、農業などの多様な分野で6227件のプロジェクトが実施されてきた。プロジェクトが成功するための要素として、実施コンセプト(潜在可能性を踏まえた目標や計画の策定)、地域の推進力(行動計画のキーパーソン)、地域の発展プロセスへの統合(地域経済、自治体、市民の協働)の3つが重要ポイントとされている。

プロジェクトの例として、山岳地域のフォルダーヴァルト地域では、電動自転車の普及によって通勤や観光で利用拡大できるインフラ改善を望む声が強まった。そこで、複数の自治体が協働で、19年にEU(欧州連合)や国などからの資金を得て、安全かつ快適に移動できる自転車道を整備し、鉄道やバスと接続できる駐輪場や充電スタンドの設置などを始めている。この他にも、地域協働型の太陽光発電の設置、暖房用薪交換所の開設、幼稚園のエコ断熱改修など、住民のニーズを踏まえ、生活の質の向上につながる取り組みが各地で行われている。これらの事業では、汎用技術や商業化された設備が使われるので、事業リスクが低い。

中間支援組織の役割

エネルギー事業を実施していく上で欠かせないのが、ヒト、カネ、資源である。だが、農山村には、再エネ資源が豊富でも、それを生かすヒトやカネがない。ヒトには、①ノウハウや専門知識をもつ専門家・技術者②事業を運営する担い手③地域でコミュニケーションを重ねて調整するコーディネーターの3タイプがある。

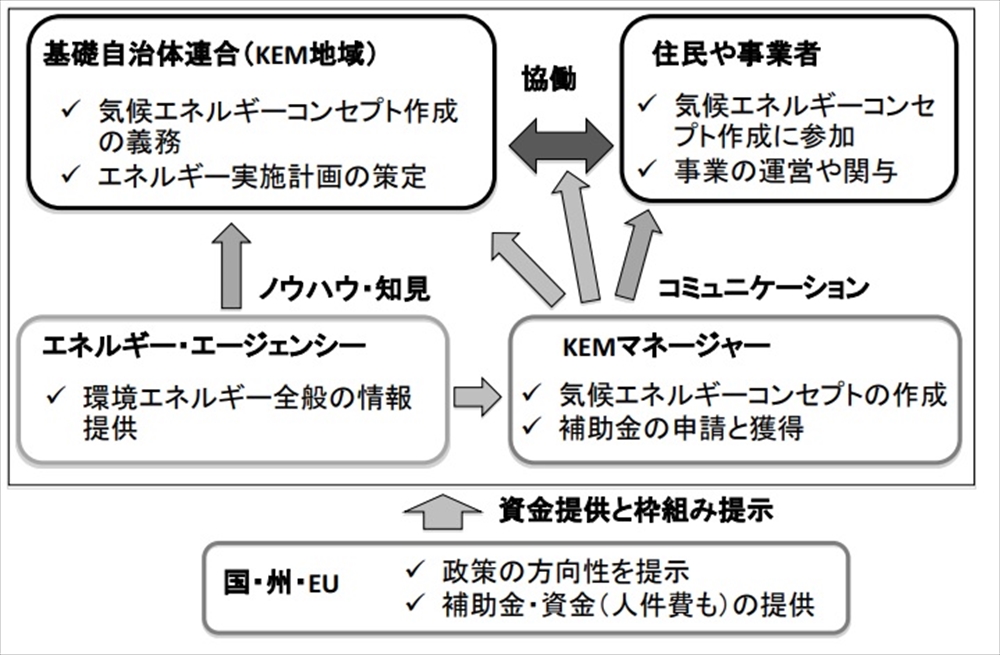

KEM地域は、地域のコーディネーターとなるKEMマネージャーを1名雇用できる(図)。KEMマネージャーの役割は主に3つある。第1に、大勢のステークホルダーや住民に説明・交渉してコンセプトやプロジェクトをとりまとめていくことである。対話して合意形成を図っていくためには、柔軟で高いコミュニケーション能力が欠かせない。第2に、KEM地域に認定されると、自治体は補助金を活用できるので、事業に必要な外部資金や融資を調達することが求められる。第3に、専門家や技術者などを地域とつないで、適正な事業を展開していくことである。

そして、各州にある公的機関のエネルギーエージェンシー(資金は州政府が出資するが、運営は独立)は、対策に必要となる専門的な知見や助言を提供する。時には、コンサルタントや企業、大学や研究機関などからの協力を受ける。さらに、脱炭素投資が増えていけば、地域金融機関の役割が大きくなる。融資の事業審査が増えると、事業の適正基準や手法のノウハウが蓄積され、質の高い投資が広がっていくことが期待される。国や州政府は、政策の枠組みとしてエネルギー自立地域づくりの方向性を示し、補助金を提供し、ヒトの育成を支援している。

ボトムアップ支援による地域主導の脱炭素社会を

日本では、環境省の「脱炭素先行地域」プログラムなどが行われているが、すでに優れた成果を収めた自治体へさらに最大50億円の補助金で伸ばしていく「トップランナー支援」である。しかし、このやり方で50年に脱炭素社会の実現が間に合うのだろうか。というのは、大半の自治体は、脱炭素地域づくりが未着手段階であり、支援申請の入り口にさえ立っていないからである。特に中山間地域の自治体には、オーストリアの「ボトムアップ支援」を参考にして、「どの自治体や地域も取り残さない」支援策に政策の重点を変更すべきである。

また、水素などの新技術は、30年までに社会実装が間に合わない可能性が高い。そうではなく、断熱住宅などの省エネ対策や再エネの既存技術を社会の隅々にまで普及していく方が、脱炭素化を早期かつ確実に実現できるし、地域経済効果を生み出し経済合理的である。そして、オーストリアのように地域主導を重視し、地域社会でコーディネートするヒトを配置し、ノウハウを提供する中間支援組織を広域自治体で創設することが求められる。