熊本市の廃棄物処理の取り組み 熊本市環境局長 早野 貴志 「みんなでつくり、未来へつなぐ、循環型都市」を目指す

1.はじめに

熊本市は、熊本城に代表される歴史・文化、そして、清らかな地下水や「森の都」と称される豊かな緑を有しており、人口は約74万人、面積は約390平方メートルの九州中央の拠点都市です。明治22年の誕生以来、130年を超える歴史の中で幾多の合併を経験するとともに、先人たちが築いてきた数多くの財産を受け継ぎ、2022年4月には、政令指定都市移行から10周年を迎えました。

近年、地球温暖化の影響によると考えられる自然災害の激甚化・頻発化や、金属や化石燃料などの天然資源の枯渇、海洋プラスチックごみによる生態系への影響など、環境問題が深刻化しています。

持続的に展開することができる社会を構築するためには、地域から地球規模の視点をもって良好な環境の確保に取り組むことが重要です。大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムを見直し、資源の循環的利用をより一層徹底することにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り軽減される「循環型社会」への変革が求められています。

本市では、廃棄物を取り巻く環境の変化に対応した持続可能な循環型社会の実現に向けて、さらなるごみ減量化やリサイクルの取り組みを推し進めるため、前計画の計画期間満了に伴い、2022年3月に、今後10年間の施策を盛り込んだ「熊本市一般廃棄物処理基本計画」を策定いたしました。

本計画では、家庭ごみおよび事業ごみ処理量のほか、温室効果ガスの排出量などを成果指標に設定し、それぞれに目標値を定め、目標達成に向けて取り組んでおります。

加えて、「プラスチックの削減と資源循環の推進」および「食品ロス対策の推進」を重点施策として定め、ワンウェイプラスチックの削減やバイオプラスチックの利用促進、および事業系を含めた食品ロスの削減に取り組んでいるところです。

2.熊本市の廃棄物処理の状況

(1)ごみ排出量の推移

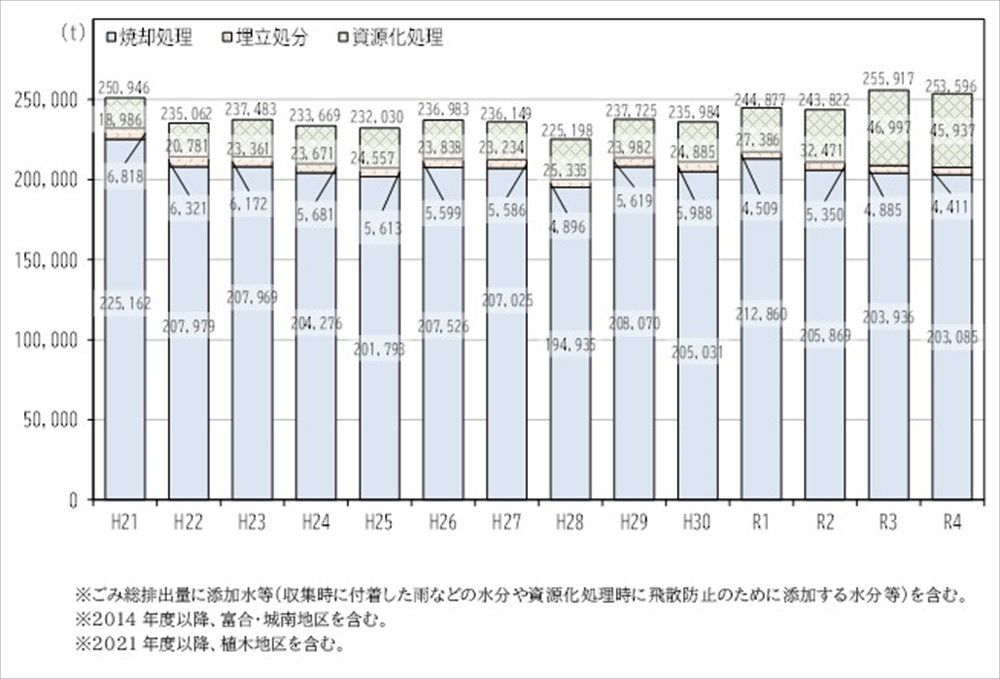

本市における一般廃棄物の総排出量は、2022年度実績で25万3596トン(家庭ごみ15万5410トン、事業ごみ9万8186トン)となっております。2009年10月に家庭ごみ(燃やすごみ、埋め立てごみ)収集の有料化を開始、また、2010年10月にプラスチック製容器包装の分別収集を開始して以降、ごみ排出量は大きく減少しました。その後も、ごみ減量やリサイクル推進の取り組みによって、「市民1人1日あたりのごみ排出量」は減少傾向が続いていましたが、近年はおおむね横ばいの傾向です。

(2)廃棄物処理施設

①焼却施設

本市の焼却施設は、東部環境工場と西部環境工場の2カ所になります。環境工場では、運転の自動化・省力化を図り、万全の環境保全設備を整備することにより、適正な燃焼管理の下、排ガス中のダイオキシン類濃度の低減に努めています。

また、ごみ焼却に伴う余熱を有効利用することにより環境負荷の低減を図っており、2019年度からは、電力の地産地消に加えて、市有施設におけるエネルギー使用の最適化および防災・減災力の向上を目指す「地域エネルギー事業」に取り組んでいます。

その取り組みの一環として、非常時における電気自動車の充電拠点を確保するため、西部環境工場の近隣に位置する城山公園まで、電力を供給するための専用電線を整備しており、災害時において電気自動車等を活用して、避難所等に電力を供給することが可能となっています。

②最終処分場

本市の不燃性ごみおよび焼却灰は、扇田環境センターで埋め立て処分しています。扇田環境センターでは、搬入された埋め立てごみを破砕・選別し金属回収と可燃残さの除去を行うことで、埋め立て量の削減と資源の有効活用に取り組んでいます。

3.ごみ減量・リサイクルの推進

2022年3月に策定した熊本市一般廃棄物処理基本計画において、目指す姿として「みんなでつくり、未来へつなぐ、循環型都市」を掲げ、施策の実施にあたってはSDGsの視点を踏まえ、ごみの減量化やリサイクルの推進に向けた各施策に取り組んでいます。

また、本計画は、食品ロスの削減の推進に関する法律第13条に規定される市町村食品ロス削減推進計画を内包しており、食品ロス削減に向けた取り組みを重点施策として推進しています。

(1)市民への啓発活動

家庭ごみの減量とリサイクルの推進を促すため、ルールブックを兼ねた「家庭ごみ・資源収集カレンダー」を全世帯へ配布するとともに、市広報誌やホームページをはじめ、テレビ・ラジオ出演やアプリ、LINE、YouTube等のさまざまなツールを活用して啓発しています。特に若い世代や外国人の利便性を高めるため、「ごみカレンダーアプリ」「熊本市公式LINEアカウント」「熊本市公式YouTubeチャンネル」をリンクさせ、多言語で広く周知しています。

①「ごみカレンダーアプリ」による啓発

紙媒体では情報が届きにくい方への情報提供やペーパーレス化推進の観点から、近年、積極的な活用を推進しています。

本市のスマートフォン用アプリケーション「ごみカレンダーアプリ」は、ごみカレンダー閲覧機能、品目別のごみ分別検索機能、収集日のアラート機能などを備えており、多くの方に活用いただいています。

②「公式LINEアカウント」による啓発

熊本市公式LINEアカウントは、市政の総合情報のほか、品目別のごみ分別検索や資源物持ち去りの市民通報などにも多くの方に利用されています。

また、2020年度より熊本市公式LINEアカウントを活用した「ごみ減量リサイクルクイズ」を実施しており、2022年度は3R推進月間である10月に実施し全問正解者の中から抽選でエコバッグやエコグッズを配付しました。

③「公式YouTubeチャンネル」による啓発

2020年度より、ごみの出し方や分別方法などのごみ出しの基本的なルールやリサイクルの過程を、生活習慣が異なる外国人にも分かりやすく解説した動画を熊本市公式YouTubeチャンネルにより多言語で公開しています。

※日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語に対応。

④外国人向け「ごみ分別ガイド」

外国人居住者へごみの分別ルールを周知するために作成し、転入時や必要に応じて配付しています。今後、台湾からの転入者が急増する見込みであることから、2023年度はこれまでの英語、中国語(簡体字)、韓国語、ベトナム語に加え、中国語(繁体字)を新たに作成しました。

⑤小学校4年生を対象とした環境学習

小学4年生が授業で初めてごみ問題を学習する際の副読本として、ごみの発生から処分されるまでの仕組み、分別、リサイクル、ごみを減らすためにできることなど本市のごみ事情をやさしく解説した「ごみとリサイクル」を作成し、全ての小学4年生に配付しています。

⑥学校・自治会・企業等への出前講座

学校や自治会等へ職員を講師として派遣し、ごみの減量、分別ルールやリサイクルの仕組み等についての出前講座を行っています。

(2)食品ロス削減への取り組み

家庭系食品ロスに関しては、食べ物を無駄にせず「もったいない」の気持ちを育てる食育の取り組みとも連携しながら、特に若い世代をターゲットとして、SNS等により積極的な情報発信を行っています。

事業系食品ロスに関しては、飲食料品卸売り、小売り業、飲食店、食品製造業に関わる事業者への指導および支援を行っています。

①「公式YouTubeチャンネル」による啓発

2021年度に市民一人ひとりが食品ロス削減に向けてできることをまとめた冊子「熊本市食品ロス削減ハンドブック」を作成し、2022年度はエコレシピ調理などの具体的な取り組み事例を紹介した動画を熊本市公式YouTubeチャンネルで公開しています。

②教育機関と連携したイベント開催

2022年度は、地元の高校生と食品ロス削減イベントを開催し、就労継続支援事業所の協力により廃棄される食材を使ったお菓子を製作して繁華街で販売会を行いました。

③フードドライブの実施

2019年度から市職員を対象としたフードドライブを実施し、集まった食品等をフードバンク活動団体に提供しています。さらに、2021年度からは取り組みを拡大し、熊本連携中枢都市圏の各自治体と連携したフードドライブを実施しています。

④事業系食品ロスの削減の取り組み

食べ残しゼロ運動の推進のため、2017年5月から「もったいない!食べ残しゼロ運動」協力店制度を設けています。協力店には小盛メニューの提供や来店者へ食べ残しゼロの呼びかけなどを行ってもらい、店舗自体の食品ロス削減はもとより市民への意識啓発に取り組んでいます。

また、要綱で多量排出事業者を定め、廃棄物の減量およびリサイクルの計画書を提出してもらうとともに立ち入り調査を実施し指導および意識啓発を行っていますが、2019年度からは食品ロス削減やフードバンク活動に関する情報提供も行っています。

4.熊本地震への対応

2016年4月に発災した熊本地震への対応として、当時、本市の災害廃棄物の処理は、発災直後から発生する「片づけごみの処理」と「被災家屋等の解体・撤去および解体廃棄物の処理」という2つのフェーズに分かれました。片づけごみの処理は、発災直後から対応する必要があり、短期間のうちに迅速な取り組みが求められます。一方で、被災家屋等の解体・撤去等は、復旧に差し掛かった段階から、比較的長期間にわたって取り組む必要があります。

本市においては、発災して間もなく、想定を超える片づけごみが一時仮置場(ごみステーション)に排出されたことから、市民の生活環境を保全するためには、早急に一時仮置場から撤去する必要がありました。東部環境工場の通常稼働まで約1カ月間を要したことで、特に可燃系の片づけごみの処理能力が低下し、早期に戸島仮置場(二次仮置場)を開設しましたが、処理先を確保するまでの間、二次仮置場は過剰保管となりました。しかしながら、地元民間事業者による収集運搬や他都市からの収集運搬・処分の支援、海上輸送を活用した広域処理などにより、7月中には2次仮置場からの搬出を完了することができました。

被災家屋等の解体・撤去については、関連する民間事業者や各種団体、他都市等からの支援により、公費、自費合わせて、1万3241軒の解体・撤去を2019年3月までにおおむね完了することができました。解体廃棄物については、可能な限りリサイクルを行い、約70%のリサイクル率(片づけごみを含む)で適正に処理することができました。

熊本地震における災害廃棄物処理では、初動対応の難しさと大切さ、事前の備えの大切さ、そして、全国からの支援の有難さを実感しました。

近年、毎年のように大規模な災害が全国各地で起こっていますが、本市の学んだ貴重な教訓と支援のバトンが今後発生する災害によって傷ついた被災地の復興・復旧につながりますよう、積極的に支援してまいります。

5.おわりに

本市では、今回ご紹介しました取り組みのほかに、適正かつ安定的なごみ処理体制の構築のため、市民ニーズに対応した効率的な収集運搬体制のあり方や、より分かりやすい分別、収集方法のあり方を検討しております。

また、不法投棄対策として、商店街、不動産業者、ごみ処理業者などと連携して未然防止の取り組みを行い、不法投棄事案が発生した場合は、警察と連携して、行為者に対して厳正な指導を行っております。

さらに、資源物等の持ち去り行為防止対策として、市公式LINEを活用した通報システムの利用促進を図るほか、自治会等に持ち去り禁止意思表示テープを配布し、地域住民と連携した持ち去りを防ぐ環境づくりにも取り組んでいるところです。

今後とも、限られた資源を大切に利用し、将来にわたって誰もが豊かな生活を享受できるよう、市民、事業者、行政等の多様な主体が互いに連携・協働してごみの減量化や資源化に積極的に取り組むことにより、環境負荷の少ない、持続可能な循環型都市の実現を目指してまいります。